Last Update: 1997.10.25.

私にとってTP560は、ノート型PCとしては2台目になります。1台目はFujitsu BIBLO 475NL/TというB5版サブノートでした。こちらは8カ月程使用し、投資に十分見合うほど使い倒したのち、引退しました。

さて、ノートPCも2台目ともなれば選考基準も厳しくなります。個人の趣味もありますが、私の場合、

薄い、軽い、画面が広い

の3つの要素でTP560 に決めました。最近では、同じようなコンセプトのマシンが各社から発売されるようになりましたが、私なりの視点から、他のノートPCと比較したいと思います。

世の中のノート型PCは、おおざっぱに3つのタイプに分けることができます。一つは、A4重装備型で、13〜14インチの画面にXGA(1024x768)の解像度、CD-ROMドライブ内臓、重量3kg以上というスペックです。これは、主に机の上に置きっぱなしの省スペース型PCといった方が正解でしょう。(「ラップトップ」として使うと、ひざをいわします。:-p) 機能的にはデスクトップと比べても何ら遜色はありません。が、携帯型としてみると、とても持ち歩ける重さではありません。

次に、B5サブノート型です。画面はおおむね10〜11インチ/SVGA(800x600)、重量2kg以内。FD内臓です。気軽に持ち運べ、しかも十分な機能を持っています。しかしながら、そのサイズゆえ、画面が狭い、キーボードが打ちにくい、という共通した弱点があります。

これらの中間に位置し、「ええとこどり」しているのが、A4薄型です。画面はおおむね12〜13インチ/SVGA(800x600) (※:1024x768も登場しつつあり)、FDやCD-ROMは外付けながら、約3cmの薄型、重量も2kg程度と軽量です。キーボードの大きさにゆとりがあるため、入力も楽ですし、画面もサブノート型に比べて一まわり大型です。FDやCD-ROMは、私の経験ではめったに使わないので、外付けというのは合理的といえるでしょう。また、軽量薄型のため、鞄の中に書類といっしょに格納することができます。サブノート型と比べると確かに面積は大きいですが、世の中の書類はほとんどがA4であることを考えると、それほど問題はありません。

液晶パネル用のビデオチップとしては、C&T 65xxx、NeoMagic 20xx、Trident Cyber938xなどがあります。このうちC&Tがもっともメジャーで、XFree86などの対応も以前から行われていました。これをつかったものとしては、Toshiba Portage、DEC HiNote Ultra IIなどがあります。

NeoMagic 20xxは、最近使われ始めた128bitのチップで、Panasonic Let's Note、Sharp Mebiusなどに使われています。性能はいいようですが、新しすぎてXFree86のサポートが追いついていません。商用のAcceleratedXではサポートされているらしいですが、詳しくは知りません。

Trident Cyber938xは、ThinkPad 535/560などで搭載されているチップで、XFree86 R3.3においてようやく完全サポートとなりました。解像度800x600モードで、256/65536色表示が可能です。

ノートPCのメモリは、標準で8MB〜16MB (Let's Noteは32MB)、最大40MB〜80MB (同96MB) です。TP560は,標準8MB,最大72MBでしたが、後継機TP560Eでは、標準16MB、最大80MBとなりました。ノートPCとしては標準的でしょう。なお、私のTP560は、72MBに拡張していあります。

HD容量は1.6GB〜2GBで、普通は増やすことはできません。もっとも自分で入れ替えるなら話は別で、実際に私もやっています。(

ハードディスクを入れ替える)

CPUは、最近のものではモバイル用Pentium (MMX) 150〜166MHzのものが一般的です。それ以前は、同じくモバイル用のPentiumで、120〜150MHzが主流でした。TP560では、初期型で100MHz、120MHz、133MHzの3モデル、TP560Eで166MHz (MMX)が搭載されています.

もっとも好みが別れるのが、ポインティングデバイスです。現在、グラインドポイント(静電パッド)、トラックボール、トラックポイント(アキュポイント)の3つのタイプがあります。

最近は平らな板を指でなぞるタイプの静電パッドが市場を席巻しつつありますが、私に言わせれば、あれはマシンを設計する(製造する)側が楽なだけであって、ユーザにとっての使い勝手は最悪です。これを採用しているメーカーは、Sharp、NEC、日立、富士通などです。

トラックボールは、以前はよく使われていましたが、いまではPanaのLet's Noteだけになってしまいました。このLet's Noteのトラックボールは光学式で、空回りのない快適なものです。今後の健闘に期待します。

トラックポイントは、キーボードの中心に取り付けられた、指で上下左右に操作するための小さな棒です。キーボードに指を置いたまま操作できるので、ヘビー・キーパンチャーにとっては慣れると手放せなくなります。ただ長時間使っていると指先が痛くなってきます。採用しているメーカは、IBMとToshibaです。

正直に言うと、ThinkPadシリーズのトラックポイントは、指を触れなくてもポインタが勝手にじわじわ動くことがあって、気持ち悪いです。これは機構的にどうしようもないらしいです(ほんまか!?)。同じトラックポイントでも、以前使っていた富士通のBibloや、Toshibaなどではそんなことはありませんでしたので、改善してほしいところです。> IBMさん

ちなみに私はトラックポイントが一番だと思っています。

携帯を考えるなら。本体の頑丈さも考慮すべき項目の一つです。その点、ThinkPad560は人が乗っても壊れない強度があるといことです。私は愛機に乗るなんて暴挙に出たことはありませんが。もっとも、私が乗ったら確実に壊れるな。(^^;

続いて、このTP560でLinuxを使うと、どんなメリットがあるかを述べていきます。

最近ノートPCでもあたりまえとなりつつある800x600の解像度。しかしながら、これが即、X Window Systemで使えるかどうかというと、そうとも限りません。標準的なVGA(640x480)を超える解像度では、ビデオチップのタイプに個別に対応する必要があるため、特に新しい機種では対応していない場合があります。

ThinkPad560に関していえば、XFree86の最新版であるRelease3.3から正式対応となりました。特に苦労することなく、正しい設定ファイルさえ用意すれば、誰でも800x600の画面を利用できます。思えばここに至る道は長く険しく、そもそもこの「ThinkPad560でLinux」のページを作ったきっかけも、XFree86で800x600の画面を余さず使うための難解な技を紹介するためでした。

さて、過去の話はいいとして、いまや800x600で、8bit color (256色) モードに加え、16bit color (6万5000色) モードもサポートされています。12.1インチのTFT液晶の性能をいかんなく発揮できます。

さらに、商用のXサーバであるAcceleratedXを購入すれば、Cyber9382のアクセラレーション機能を利用した、より高速なX Window環境を手に入れることもできます。

ノートPCの便利な機能である APM は、Linuxでも使えます。ただしThinkPadシリーズのAPMは、標準的なものとどこか違うらしく、LinuxなどのPC-UNIXユーザ泣かせであったようです。

TP560 に関していえば、多少の制限を我慢すれば、問題なくサスペンド/レジュームが可能です。本体のサスペンドキー(Fn + F4)と、レジュームキー(Fn)の組み合わせを使うこともできますし、ふた(液晶モニタ)の開閉でサスペンド/レジュームすることもできます。APM機能のパッケージであるapmdを利用すれば、ソフトウェア的にサスペンドすることもできます。

また、バッテリー残量をソフトウェア的に知ることもできます。以下は、apm コマンドによる表示結果です。

● AC アダプター接続時:

AC on-line, battery status high: 99%

● AC アダプター非接続時:

AC off-line, battery status high: 96% (2:40)

パーセント表示は、バッテリーの消費に合わせて変化します。また、バッテリー駆動時には、バッテリーのおおよその残り時間も表示してくれます。 X Window上でバッテリーの状態を表示してくれるツールもあります。

TP560のサウンドチップは、Ensoniq社の ESS1688 です。Linux からは、SoundBlaster Pro 互換デバイスとして鳴らすことができます。

Linux からみたサウンドドライバは、SUN WS と互換の /dev/audio で、AUファイルを再生することができます。このAUフォーマットは、Web などでもよく利用され る一般的なものです。他にも、WAVファイルなどを鳴らすユーティリティもあるようです。

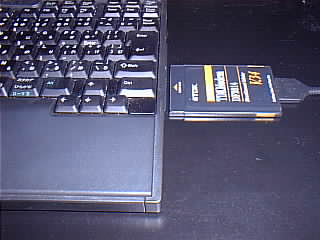

多くのPCMCIAカードが、Linux

でもサポートされています。カードを選ぶ際には、PCMCIAサポートリストを参照して下さい。PCMCIAカードの動作実績リストは、安達さん@リムネットがまとめておられますので、参考にしてくだい。![]() My Walking Linux

HomePage

My Walking Linux

HomePage

私が使っているのは、次の4つです。

もちろん,リブートなしに着脱可能です.

カードを抜き差しするタイミングにフックしてスクリプトを実行できるので、たとえば SCSI カードを挿した際に自動的にCD-ROMをマウントする、などといったことができます。