文三郎道から見る横岳。

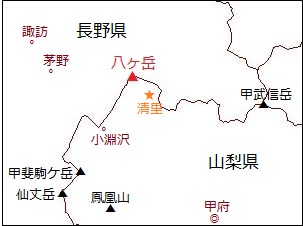

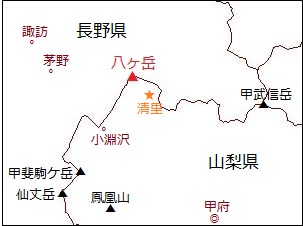

(2,899m、 山梨県・長野県)

|

【登頂記録】 ⑥ついに登った阿弥陀岳・赤岳(2013年9月23日) ⑤残雪の阿弥陀岳・赤岳、登頂断念(2008年4月27日) ④風雪の山頂(美濃戸小屋~赤岳往復)(1976.12月31日~1月1日) ③赤岳鉱泉~赤岳~美濃戸(1974.12月) ②美濃戸口~赤岳往復(1974. 6月) ①美濃戸口~赤岳~横岳~硫黄岳~夏沢峠~松原湖(1970. 9月) |

にあります)

にあります)

|

|

1976年12月31日

1976年12月31日

|

|

|

元日を八ケ岳の山頂で迎えようと、昨日、美濃戸にある「美濃戸小屋」へやって来た。山で正月を迎えようという人はけっこう多く、小屋はほぼ満員だった。

昨夜寝る頃は満天の星だったが、朝起きてみると雪が降っていた。主人の話によるとどうも明け方から降り出したらしい。

朝食が済むと、主人は玄関前で焚き火をしながら出掛ける人達に、

「気を付けてなあ」

と声をかけていた。我々は焚火にあたりながらのんびりと熱いお茶をすすっていた。

主人が空を見上げながら、

「この雪じゃあ今日は止まんなあ……。明日も止まんだろう。今年はどうも雪の正月になりそうだあ……」

と言った。

私は、真っ白になった野山にサラサラと降る雪を見上げながら、年の暮れに雪が降るのもなかなか風情があっていいと思った。

我々は8時過ぎに出発した。登山者はもう誰もいなかった。

今日は風もなく、寒さも感じなかったので、ヤッケも着ずに歩き出した。根雪はすでに20センチもあった。真っ白になった林道を相棒のテルさんと肩を並べて歩いて行った。

「雪の降る中を歩くのも、なかなかいいもんだなあ……」

「そうだなあ、今日は風もねぇしなあ……」

お互いに今年はじめて味わう雪の感触を確かめるように、一歩一歩踏みしめるように歩いて行った。

しばらく行くと道が二手に別れ、真っ直ぐ行く赤岳鉱泉への道をすてて、右手の細い道へ入って行った。ここは沢沿いの道でトレースがわずかに付いているだけだった。

しばらく行くと樹木がグンと低くなり、周りが大分明るくなってきた。晴れていればこのあたりから横岳や赤岳の西壁が覆いかぶさるように見えるはずだが、今日は何も見えない。見えるのはサラサラと舞い散る雪と、クリスマス・ツリーのようになった樹木だけだった。

もう、ほとんど踏み跡がなくなった雪道を歩きながら、

『雪というものは

物語めいて降り

粉になり、綿になり

哀しいみぞれになり

たえだえに降り

また向こうも見えぬほどに降る

…………』

誰の詩だったか忘れたが、ふと、そんな詩を思い浮かべながら歩いて行った。

行者小屋近くまで来ると天幕がいっぱい張ってあった。ピッケルを片手に大きな声を出したり、あわただしく動き回る登山者の姿があった。

八ケ岳一帯の山小屋は、例年11月中旬ごろに一旦閉じられるが、年末年始だけ営業する。そのため、山で正月を迎えようという人達が全国から集まって来る。ここは夏よりもむしろ活気があった。

行者小屋の庇には、1メートルもあるツララが何本もぶら下がっていた。その軒下で大勢の人達が休んでいた。我々は小屋へ入ってお湯を買った。そのお湯でスープを作ってパンとスープで早お昼にした。

食事をしながら、食後にコーヒーを飲もうと思って、空になったコッヘルに水を入れてラジュースの上に乗せて置いたが、いっこうに湯が沸かない。火力が弱いのだ。いつものように快適な炎が出てこない。わずかにユラユラと燃える炎。一体どうしっちまったんだろう。この寒さでガスが凍ってしまったのだろうか。

30分もかかってやっと沸いた。熱いコーヒーを飲んで出発である。

アイゼンを着けピッケルを持つと、やっと冬山へ来たという実感が湧いてきた。相棒はオーバーズボンやミトン(長手袋)まで着けた完全武装だったが、私はアイゼンとピッケルだけで、他はザックの中へ入れたまま中岳道へと向かった。

途中に、赤岳と中岳の鞍部へ出る「文三郎道」と、中岳と阿弥陀の鞍部へ出る「中岳道」の分岐がある。何度か通った文三郎道をすてて右の中岳道を進んで行った。

中岳道は初めてだった。この道は初心者向きの一般コースと思っていたが、傾斜がきつく、人もあまり入っていないようだ。

しばらく登るとトレースが消え、膝まで潜るラッセルになった。降雪も一層ひどくなり、視界は10メートルほどになった。それにしてもすごい急登である。道が完全に消えた急斜面。手を付いて四つん這いになって登って行った。積雪は深くなるばかりだった。

おかしいと思った。前を登っていたテルさんも、「おかしいんじゃねぇか……」と言って立ち止まった。

中岳道がこんな急登であるはずがない。阿弥陀のすそを巻いて中岳との鞍部へ出るなだらかなコースのはずだ。それに一般コースなら、大勢の人が入っているから踏み跡ぐらいはあるはずだ。

「どうも間違えたようだなあ………」

と言って二人で顔を見合わせた。そして、しばらく思案してからテルさんが、

「とにかく、ここを突き上げようぜ。突き上げれば稜線へ出るだろう」

と言った。

「そうだなあ……、ヨシここを登ってしまおう!」

と言って、再び登り出した。

雪は膝まで潜り、しかも急斜面なので、四つん這いになりながら必死に登って行った。

2、30分で稜線へ出た。稜線へ出てホッとしたが、そこは風がうなり声を上げて吹き抜けていた。雪粒が顔に当たって痛かった。吹き飛ばされそうで、思わず身を沈めてピッケルにしがみ付いた。ここは風が強すぎて積雪はほとんどなく、わずかばかりの雪が岩にへばり付いて凍っていた。

我々は、腰を低くして阿弥陀岳へ向かった。視界は7、8メートルしか利かないが、右へ行けば阿弥陀岳のはずだった。アイゼンの歯を立てて、凍った斜面を慎重に進んで行った。

しかし変だ。進んでも進んでも道は下るばかりだった。中岳から阿弥陀岳へ続く稜線なら、こんなに下るはずがないと疑問に思ったが、凍った表面にはアイゼンの跡があった。

しかし行けども行けども下り坂。勾配が一層きつくなった。「やはり、おかしい」と思って立ち止まった。ここはまだ一度も歩いたことはないが、こんな急な下りが続くはずがない、と思った。ここは縦走路ではないかも知れない。

中岳道から登って来る時に、「道を間違えた」と思ったが、「どうせ登り詰めれば稜線の縦走路へ出る」という安心感があったが、「縦走路ではいかも知れない」と思った時、本当にあせりが出た。ここは一体どこなのだろうか。

どうも登り口を完全に間違えたようだ。文三郎道をもっと奧まで進んでから右へ曲がるべきだったのに、かなり手前で右へ折れて来てしまったのだろう。もし、そうだとしたら、ここは阿弥陀岳の北稜ということになる。そして、ここが北稜なら、阿弥陀の山頂を越えて反対側へ行かねばならない。

我々は今下って来た道を逆に登り始める。殴りつけるような風雪。視界は利かず、ただ足元だけを見ながら慎重に登って行った。しかし、ここが本当に阿弥陀の北稜で、このまま登り詰めれば阿弥陀の山頂へ出るという確信はない。だがここを登るしか方法がなかった。

15分ほど登った時、人の声が聞こえて来たので立ち止まった。声は前方左手から、かすかに聞こえて来た。きっと中岳にいる人に違いないと思った。

「そうだ、ここをトラバースしよう。わざわざ山頂を越す必要はねぇ……。風の強い稜線を歩くより、ここから直ぐ行ってしまおう!」

本当にトラバース出来るかどうかは分からないが、行けなかったら戻って来ればいいと思ってトラバースを開始した。足がすくむような急斜面。それに積雪は膝よりも深かった。その雪をラッセルしながら一歩一歩前進した。こんな急峻で雪深い所をラッセルするのは初めてだった。所々にあった倒れかかった灌木につかまりながら必死で前進した。

人の声が、だんだん大きく聞こえて来た。そして霧の中にボンヤリと人影が見えて来た。道に迷っている者にとって、それは神様か仏様のように見えた。

声の主は、2人連れのパーティーだった。ゆうに30歳は超えた2人が、荷物を置いてタバコをふかしながらしゃべっていた。そこには踏み固まった道がクッキリと付いていた。それを見た途端に全身の力が抜けてしまい、ヘナヘナと座り込んでしまった。

ハアハアと肩で大きく息をついた。膝よりも深い積雪のラッセルが、こんなにしんどいとは思わなかった。ほてる顔に降雪が降りかかった。

荒い息がやっと整った頃、今度はするどい寒気が襲って来た。身を切られるような寒さだった。手袋がバリバリだった。寒くて寒くてとても休んでいられない。ザックを背負って歩き出したが、全身の震えが止まらない。ラッセルした時に、ズボンやシャツに付いた雪が烈風にあおられて、バリバリに凍ってしまったのだ。ピッケルを持つ指先が痛い。相棒のようにオーバーズボンをはいてくれば良かったと思ったがもう遅かった。しかし、これ以上強風にさらされてはいけないと思い、叩きつけるような吹雪の中で、ヤッケを着てオーバーズボンをはいた。

この辺はどこをどう歩いたのか分からなかった。ただ氷がへばり付いた岩場へさしかかった時、やっと赤岳の登りであることが分かった。

我々は、どうも中岳道と文三郎道の間を登って、中岳をトラバースしたようだった。

赤岳の登りは、2年前の正月にも登っているので安心感があった。ここは雪というよりも一面氷に覆われていた。心に余裕が生まれたせいか、凍った斜面に刺さるアイゼンの歯が、小気味よく思えてきた。

山頂近くなると、風雪は一層激しくなった。ヤッケもズボンもすでにバリバリだった。

2人は揃って山頂へ立った。しかし、そこは何と寒々としていることか。祠やケルンを目がけ烈風が殴り付けていた。降り注ぐ雪は風に吹き飛ばされ、わずかばかりの雪と氷が岩にへばり付いていた。

我々は荷物さえも降ろそうとはしなかった。感激も感動もなかった。今日は道を間違えるというハプニングがあったため、無事山頂へたどり着いたという安堵感だけだった。

2人はしばらく無言のまま立っていた。しかし、吹き抜けでも見つけたように吹き抜ける風雪に、長くは立っていられなかった。そこは人間どもの存在を許さない、雪と氷の地獄の世界だった。

*

小屋の中ではストーブが音をたてて燃えていた。そのストーブを10人ほどが取り巻いていた。誰一人おしゃべりをするでもなく、ただうなだれていた。朝から猛吹雪と闘いながら、やっと山頂小屋へ着いたという満足感と、心地よい疲労感に浸っているのだろうか。

ストーブの上ではヤカンがグラグラと音をたてていた。時々そのヤカンから勝手に湯をついでお茶を飲んだ。

テルさんは、ストーブにあたって身体が温まると、すぐ大部屋へ行って寝ころんでしまったが、私はお茶をすすりながら、今日一日の反省をした。今日は犯してはいけないミスを三つも犯してしまった。

一つは、登り口を間違えた時、安易な気持ちで登ってしまったことだ。絶対に引き返すべきだった。

二つ目は、視界が利かず先がどうなっているか分からない所をトラバースしたことだ。冷静に考えてみると実に無謀なことをしたものだ。

三つ目は、雪が降っているのに、ヤッケもオーバーズボンも身に付けなかったことだ。小屋を出発する時にきちんと身に付けるべきだった。これからは安全な登山をしなくてはいけないと思った。

外はビュウビュウと風が唸っていた。吹雪はいっこうに止む気配はなかった。

今日は大晦日。美濃戸小屋にいる時は大晦日に雪が降るのも風情があっていいとさえ思ったが、こんな吹雪に風情などあろうはずがない。

12時近くなると、誰かが「12時になったら山頂まで初詣に行こうか」と仲間に言った。赤岳山頂まではわずか数十メートルである。行こうと思えばすぐにでも行ける距離にある。

2年前に来た時は、アラキ君と2人で山頂へ初詣に行って来た。12時になるのを待って、アイゼンにピッケル、ヤッケにオーバーズボンという完全武装で出かけたものだ。あの時は、満天の星がきらめく山頂に立って感動した。諏訪あたりの夜景が白銀に映えて、まるでダイヤモンドのように美しかった。

しかし、今日は吹雪いているので結局誰も行かなかった。

1977年1月元旦

1977年1月元旦

吹雪はいぜん止まなかった。

今日は新しい年の初めである。たとえ吹雪であっても、新年を山頂の小屋で迎えられたことがうれしかった。遅い朝食を摂っていると、下から登って来た登山者が次々と小屋へ入って来た。

「おめでとう」

「おめでとう」

小屋へ入って来る者も、それを迎える者もお互いに新年を祝った。

今登って来た人達は、朝5時頃に小屋を出発して来たのだろう。彼らは全員真っ白だった。ヤッケもズボンもバリバリで、人間だか雪ダルマだか分からないほどだった。ストーブにあたっていた人達が、その雪ダルマ達に席をゆずってやった。

朝食後、我々は迷わず下山することにした。予定では横岳から硫黄岳へ出て松原湖の方へ下るつもりだったが、天気が回復するまで根気よく待つほどの山屋ではない。ただ雪山へ来たというだけで充分満足だった。

風がヒュウヒュウと唸る中を出発した。再び赤岳の山頂へ立った。相変わらず雪と風が唸っていた。祠やケルンに雪と氷がへばり付いていた。写真を一枚撮ってから、この時のために持って来た日本酒の一合ビンを開けた。山頂の祠に御神酒を捧げ、テルさんと一口づつオトソを飲んでから、昨日登って来た道を下った。(昭和52年)

|

|

|

|

|

|

|

|