1.鎌倉時代

1

壇ノ浦の戦いで平氏を破った源氏は、

1192年、

源頼朝が征夷大将軍となって鎌倉幕府を開いた。その後、

1333年、元弘の変で新田義貞が鎌倉幕府を滅ぼすまでを鎌倉時代という。

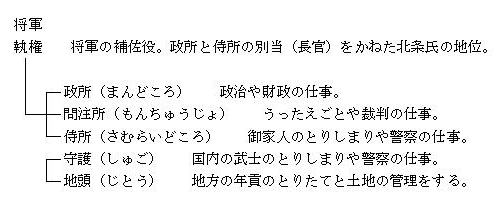

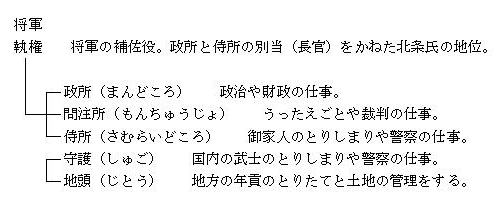

2 鎌倉幕府のしくみ

幕府と御家人は、

御恩と

奉公という双務的な主従関係で結ばれていた。

【考察】「双務的な」とはどんなことだろう。朱子学に基づく江戸時代の主従関係(封建制度 feudalism)とこの時代の主従関係はどこがちがうのだろう。

3 執権政治

すぐれた指導者であった頼朝のもとでは、将軍独裁の体制で政治が運営されていたが、彼の死後は、

北条氏が有力御家人の中から台頭してきた。北条氏は名ばかりの将軍をたて、自らは

執権となって政治の実権をにぎった。

※執権=政所と侍所の別当(長官)をかね、将軍の補佐役となった北条氏の地位をいう。

(1)承久の乱(1221)

後鳥羽上皇が討幕をくわだてて起こした反乱。幕府側が勝利。

(2)御成敗式目(貞永式目)(1232)

武士がつくったはじめての法律。

1232年、

北条泰時が頼朝以来の武士の慣習をまとめた。

cf.泰時消息文(泰時から重時へ)

4 元寇と幕府のおとろえ

元の国から日本も従うようにという国書が送られてきたが、当時の執権

北条時宗はこれをこばんで、九州の守りを固めた。

1274

文永の役

1281

弘安の役

2度にわたる元軍の襲来があった(元寇)。

【課題】元寇をきっかけに、幕府がおとろえていった様子をまとめてみよう。

5 鎌倉文化

【課題】鎌倉時代の仏教は、それまでの祈とうや学問中心のものから、内面的な深まりを加え、広く庶民にも広がりました。

法然、親鸞、一遍、日蓮、栄西、道元について調べてみよう。