信州上田市真田町戸沢の道祖神祭り 1

「戸沢のねじと藁馬引き行事(2007〜2009・2012・2018・.2019・2022)」についてなど

信州上田市真田町戸沢の道祖神祭り 2 ![]() トップページに戻る

トップページに戻る

| |

「戸沢のねじ」について |

|

||

| 「 ねじ」2022年の新作(作 宮島 幸男)クリックで拡大 | ||

|

|

|

2019年の行事日程

|

|

|

|

朝顔のあんぴ・宮島 幸男 作 名前の由来は定かではないが、草花をあしらった このようなネジを「あんぴ」と言っている |

ね じ (2019年 新作) |

|

創作ねじ・カッパ 民話「かみなり石」に登場する河童を モチーフに新しく作ってみました |

|

ばらのあんぴ |

|

|

|

|

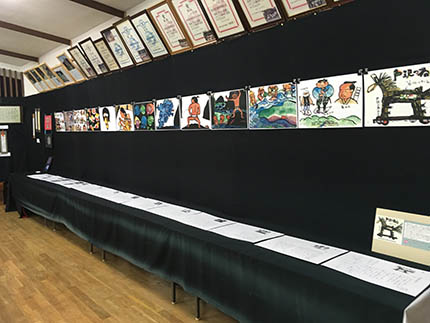

| 藁馬引き | ねじ(あんぴ) | ねじの色々 | 紙芝居「戸沢のねじ」展示風景・戸沢公民館 |

|

戸沢文化祭(2018.2.8) 戸沢公民館(午前8時〜午後5時)  ミミール企画として、下記出品予定 〇紙芝居、「戸沢のネジ」と「猿飛佐助」 〇ホームページ掲載のネジの数々 〇 |

その他の「ねじ」と藁馬 |

|

左の色とりどりのお菓子が「ネジ」 「ネジ」に関するページは下記から 信州真田町「戸沢のねじと藁馬引き行事-1」 (室生朝子先生のネジに関するエッセイ他) 信州真田町「戸沢のねじと藁馬引き行事-2」 民話ダイジェスト |

|

戸沢文化祭(2018.2.8) 戸沢公民館(午前8時〜午後5時)  ミミール企画として、下記出品予定 〇紙芝居、「戸沢のネジ」と「猿飛佐助」 〇ホームページ掲載のネジの数々 〇 |

|

| 「戸沢のねじと藁馬引き行事」(戸沢の道祖神祭り) (2012年・2月8日の模様) (ねじくみ(ねじの交換)は毎年おおよそ午前8時〜) |

||

| |

戸沢文化祭開催のお知らせ 2月8日の朝8時〜午後5時まで |

|

2011年2月8日 |

|

|

|

2009年2月 真田町戸沢の道祖神祭り における「ねじ」の新作 作者:宮島 幸男 |

| 朝顔のあんぴ | 薔薇のあんぴ |

|

||||||||||||||||||||||||||||