概要

パワステポンプは,パワーステアリングのパワーアシストのための油圧を供給するポンプである.

パワステポンプは内部にフルードの入った回転部品であるため,Oリングやオイルシール,ベアリングといった消耗部品を含み,

年月が経つとゴムが劣化してフルード漏れを起こしたり,ベアリングから異音が出たりする.

またエンジンと違ってフルードがほとんど交換されていないことが多く,古い車ではフルードの劣化によりスラッジなどが蓄積し,

内部の摺動の妨げになる可能性がある.これらのトラブルの出ているパワステポンプは,分解して内部を清掃し,

劣化した部品を交換して性能を回復させる(オーバーホール)必要がある.1JZ-GE車の場合,パワステポンプは新品だと約6万円するが,

オーバーホールだと交換部品の合計価格は3000円程度である(フルードが別途必要だが).

オーバーホール作業は,自分の車からポンプを外してきてオーバーホールし,また自分の車に戻す方法と,

中古のパワステポンプを仕入れてきてオーバーホールし,それを自分の車のポンプと入れ替える方法とがあるが,

今回は時間の節約のため,解体車から外してきたパワステポンプをオーバーホールすることにした.

もちろん,どちらの方法を採るにせよ,単にオーバーホールするポンプが自分の車のものか,他の車から取ってきたものかの違いだけで,

実際にやることはどちらも全く同じである.

準備

まず,修理書により手順を確認する.

最初にパワステポンプ交換で述べた手順により,パワステポンプを取り外す必要がある.

内部の分解については分解構成図の通りである.

交換部品については,分解構成図の図中で,

赤色で示されている部品が再使用不可であるので,これらを全部,交換する.具体的には,Oリングやオイルシールと言ったゴム部品,

ガスケット類,ベアリングとスナップリング,さらにカムリングを支えているストレートピンも交換することになっている.

あと,必ずしも交換する必要はないが,サイドプレートをベーンポンプローターに押しつけておくスプリングの役目をするウェーブワッシャーも,

スプリングとしての作用が弱っているといけないので,価格もたった80円ということだし,この機会に交換しておくことにした

(前の分解構成図中では青色で示している).

本当はフローコントロールバルブと,そのコンプレッションスプリングも交換しようか悩んだのだが,

フローコントロールバルブは,これまでの経験上,固着するのはバルブの外部であって,バルブ自体には問題はなさそうだったこと,

スプリングについては,補修部品としてスプリングを取り寄せると,往々にしてスプリングが錆びていたりするので,

工場組み付けである元々のスプリングを洗浄して用いた方がよいのでは,と考え,今回は交換しないことにした.

新品のガスケット,Oリング,ベアリングなど

あと,ベアリングやオイルシールを交換するのに,本来はプレスと適当なSSTを用いることになっているのだが,

もちろんプレスなどは持っていないので,ハンマーで叩いて交換することにした.ハンマーは1.5kgのもの,

台として10kgのアンビル(金床)を使い,床への衝撃を和らげるため5mm厚のゴムシートを敷いている.

あと,ベアリングを抜くときに,ベアリングのレースを支える穴のあいた台が必要なのだが,

たまたま立ち寄った工具店にて,バイクのフロントフォークのオイルシール交換用のSSTなるものが売っており,

今回の用途にも使えそうだったので買ってみた.結果的にはサイズが今回のベアリングのサイズとぴったりで,

分割式であるため狭めてインナーレースにかけることもでき,非常に使い勝手が良く,なかなかの掘り出し物であった.

ハンマー,アンビル,ゴムシート,ベアリング打ち抜き用SST

今回の交換部品

| 品名 | 品番 | 個数 | 価格

| | ベーンポンプASSY | 44320-22512 | 1 | ---

| | ハウジングガスケット | 44327-26010 | 1 | ¥420

| | サイドプレートOリング(外側)(*1) | 90301-47001 | 1 | ¥140

| | サイドプレートOリング(内側)(*1) | 90301-18007 | 1 | ¥150

| | ウェーブワッシャー | 90206-31001 | 1 | ¥80

| | ストレートピン | 90250-04071 | 2 | ¥50

| | ホールスナップリング(*1) | 90521-44002 | 1 | ¥340

| | ベアリング | 90363-17008 | 1 | ¥1240

| | シャフトスナップリング(*1) | 90520-15001 | 1 | ¥130

| | オイルシール(*1) | 90311-17007 | 1 | ¥190

| | リザーバタンクOリング(*1) | 90301-11016 | 1 | ¥120

| | プレッシャーポートユニオンOリング(*1) | 90301-19013 | 1 | ¥120

| | ユニオンガスケット(*2) | 44327-12010 | 1 | ¥150

| (*1) : ガスケットキット(04446-30120,¥1460)に含まれている

(*2) : 90430-16242×2 が本来,使用すべき品番

|

実際の作業

最初に,取り外してきたポンプのシャフト部分を指で回してみて,回転の重さの程度を覚えておく.

これは,組み付け後に滑らかに回転するかどうか調べる時に,回転の重さの基準になるからである.

私の感覚だと,少し重さがあって,指で簡単に回せるが,指を離して惰性で回るほどは軽くない,という程度だった.

ただし,ベアリングがすでに逝ってしまったポンプの場合は,あてにならないかもしれないが・・・.

なお,プーリー付きのポンプを取ってきた場合には,ここでプーリーを外さないといけない.

私の場合はそうだったので,プーリーの回り止めをかけてスピンナーハンドルでナットを回そうとしたが,

このナットが結構,固く締まっている上,ポンプが固定されていないのでぐらぐらして力がかけずらかった.

なんとか最終的には600mmのスピンナーハンドルで緩めることができたが,できれば車載状態で外しておく方がよいだろう.

続いてパワステポンプASSYの分解にかかる.

|

|

| | フロント側 | | リヤ側

|

まず,24mmのソケットレンチを使ってプレッシャーポートユニオンを外し,

さらに奥にあるフローコントロールバルブやスプリングを抜き取っておく(この詳細は,

フローコントロールバルブ交換の項目を参照すること).

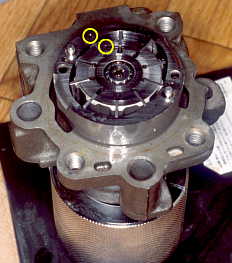

続いて上の写真○のボルトを抜いてリザーバタンクを取り外し,

さらに○のボルトを緩めればポンプのリヤハウジングが外れてくる.

いずれも車載状態の時にフルードが漏れない程度に少しだけ緩めておくと作業が簡単になるが,

中古ポンプを買った時などのように,しっかり締まった状態で作業に取りかかる場合は,

修理書と同じようにバイスに固定して作業することになる.

上の写真のようにポンプ本体をバイスに固定して各ボルトを緩める(上の写真では直接,バイスにはさんでいるが,

ハウジングに傷がつくのでアルミ板などを当てたほうがよいと思われる.ただし傷があっても性能には関係ないのだが).

リザーバタンク,プレッシャーポートユニオン,リヤハウジングを取り外す.このときサイドプレートは,

リヤハウジング側に付いてくる時と,ローター側に残っていることがあるが,今回はローター側に残っていた.

ただし,外側のOリングだけはリヤハウジング側に付いていたので,取り除いておく(Oリングは,内周・外周の2本ある).

上の写真のようにポンプ本体をバイスに固定して各ボルトを緩める(上の写真では直接,バイスにはさんでいるが,

ハウジングに傷がつくのでアルミ板などを当てたほうがよいと思われる.ただし傷があっても性能には関係ないのだが).

リザーバタンク,プレッシャーポートユニオン,リヤハウジングを取り外す.このときサイドプレートは,

リヤハウジング側に付いてくる時と,ローター側に残っていることがあるが,今回はローター側に残っていた.

ただし,外側のOリングだけはリヤハウジング側に付いていたので,取り除いておく(Oリングは,内周・外周の2本ある).

これは解体車から取ってきたポンプであるが,おそらく10年間無交換だったのだろうか,

内部にはヘドロ状になったフルードがたまっていて,スラッジがリヤハウジング内壁にこびりついていた.

ローターなどは回転するためか,意外ときれいなように見える.

これは解体車から取ってきたポンプであるが,おそらく10年間無交換だったのだろうか,

内部にはヘドロ状になったフルードがたまっていて,スラッジがリヤハウジング内壁にこびりついていた.

ローターなどは回転するためか,意外ときれいなように見える.

さて作業の続きであるが,カムリングとローターは,持ち上げると簡単に外れる.ベーンポンププレートをなくさないように!

(全部で10枚) そうするとストレートピンが残るが,これはフロントハウジングに打ち込んであるので,

ペンチでしっかりつかんで何回もねじるようにして,やっと抜けた.もちろんピンは傷だらけになるので再使用不可能である.

これで後ろ側の分解は終わったので,次はベアリングやオイルシール回りの分解にかかる.

まずベアリングの前にあるスナップリングを取り外す.これにはスナップリングプライヤーが必要だが,

このスナップリングが結構,大きい物で,さらに今回,用意したスナップリングプライヤーが少し小さめだったため,

うまくスナップリングを縮めることができず,少し苦労した.ホームセンターで売っている安物のプライヤーで,

先端が何種類か交換可能になっているのだが,そのため少しガタが大きくて,サイズが小さいこともあいまって,

先端をスナップリングの穴にかけて狭めても,そこからスナップリングを抜こうとすると,すぐに穴からはずれてしまうのである.

それでもなんとかスナップリングが外れたので,いよいよベアリングを打ち抜く作業にかかる.

ちょうどベアリングのところだけ穴があいていて,ベアリング周囲のハウジング部分を支えられるような台を用いるわけだが,

このベアリングの外径が40mmで,今回,台として用意したSSTの内径がちょうどそれよりわずかに大きい程度でぴったりだった.

で,シャフトの反対側をハンマーで軽く叩いていくと,だんだんベアリングが抜けていき,最後にすぽっと抜けた.

このとき,金床にシャフトが衝突しないように,SSTの下にはゴムシートを敷いておいた.

次はオイルシールを打ち抜く番である.ハウジングのブシュ越しにオイルシールを叩いて抜くわけだが,

このときに叩く棒がブシュに当たらないようにしないといけない.修理書的には,そのためのSSTがあるわけだが,

今回は細長いマイナスドライバーを使用した.やってみると,案外,簡単にオイルシールが抜けてきた.

ただしオイルシールはかなり変形してしまうため,再使用は不可能である.

そして,シャフトからベアリングを抜く作業にかかる.そのためにはベアリングのインナーレースにかかるような,

狭い隙間の作業台が必要になるわけだが,今回,用意した台となるSSTは2分割になっていて,二つを互い違いに並べることで,

より狭い隙間を作ることができるので,その点はOKだった.ただし,シャフトからベアリングを抜く時には,

シャフトの長さの関係で台となるSSTを少しかさ上げしないと,下につかえてしまう,という問題点があった.

これは適当な金属の台を下に置くことで解決(下の写真,左下に写っている円板がそれ).

最後にシャフトについているCリング(シャフトスナップリング)を外すと分解作業は完了となるが,

このCリングも専用のプライヤーで広げて抜くわけだが,広げると横方向ばかりに広がって,

奥行き方向にはあまり広がらず,そのためシャフトの溝からなかなか動かない.まぁ,このCリングは再使用しないから,

思いっきり広げてやって,とうとう外すことができた.なお,このCリングを外す時は,

シャフトのオイルシールやブシュとの摺動面を傷つけないように,前側(プーリーの付く側)から脱着する必要がある.

これで,まず分解作業は完了となった.

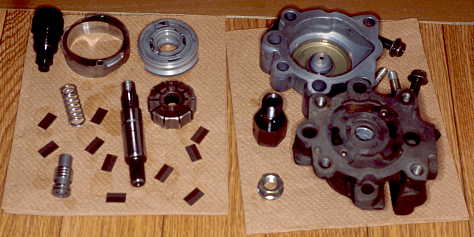

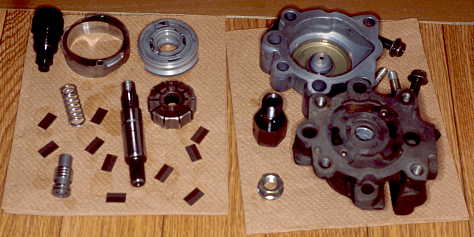

全部の部品をバラしたところ

さて,このバラした部品を観察すると,ローターやカムリングはきれいだったが,

サイドプレート外側やリヤハウジングの内側には,べとっとスラッジが堆積していた.

というわけで,バラした部品のうち再使用する物に関して,まずブレークリーンを使っておおまかに汚れを落とし,

さらに洗浄液に浸けおき洗いをした.使用したのはサンエスのA·S·Rという洗浄液で,いちおうアルミなどの金属を侵さない,

と書いてあるものである.お湯で約5倍に薄めて,10分間強,浸漬した.その結果が,下の写真である.

フロントハウジング以外はピカピカになっている.フロントハウジングは,汚れがひどかったのと,

他の部品よりもだいぶ大きかったので,あまりきれいになっていないかもしれない.

なお,洗い終わった後は,水気を飛ばすためにブレークリーンを噴射している.それと作業中は,

手が汚れないようにということと,部品に皮膚の油脂分がつかないように,プラスチック手袋を使用している.

再使用する部品を洗浄した.これで新品同様?

組み立ては,分解と逆の手順になる.まずシャフトに新品のCリングをはめて新品のベアリングを打ち込む.

このとき,修理書の分解構成図を見ると,

Cリングとベアリングを後ろから入れているように見えるが,実際には前から入れないとダメなので注意する必要がある.

Cリングは外す時と同じで,どうしても楕円に広がってしまい,何とかはめたのだが,ちょっと緩くなってしまっているような・・・

いちおう,シャフトの方向に力をかけても滑り落ちる感じはないので,まぁ,よしとしておこう.

Cリングがはまったら,シャフトにベアリングを取り付ける.ベアリングに方向性はないので,

表裏は気にする必要はない.これは抜く時と逆向きにすればいいわけだが,

うまく叩かないとシャフトがベアリングに対して斜めにささってしまい,それ以上,進まなくなってしまうので,

最初にシャフトをしっかり垂直に支えながら打ち込む必要がある.このあたりが,プレスでやる時とは違って,

ちょっと難しいところである.少し打ち込んだところでシャフトを回してみて,

まっすぐ入っている(回転時にシャフトがふれない)ことを確認するとよい.最初がまっすぐ入ったら,

あとはそのまま叩いても大丈夫である.で,ベアリングがCリングに軽く触れるところまで打ち込んでやる.

次にハウジングに新品のオイルシールを打ち込む.オイルシールには向きがあるので注意.リップ部がリヤ側に向くように

(金属部を叩く形になるように)セットする.打ち込みには,修理書でも24mmのソケットコマを用いると書いてあるので,

その通りにする.試しに25mmだとどうなるか調べてみたが,オイルシールのはまる穴のサイズぎりぎりで,あまりよくなさそうだった.

で,24mmのソケットコマを叩いてオイルシールを打ち込んだ.オイルシールは軟らかいので,斜めに叩くと傾いて入るので,

ときどき中を見て水平に入っているか調べ,傾いていたら水平になるように注意して叩いてやる.

完全に奥まで入ったら(ベアリングの当たり面から3mmほど奥まった位置になっていた.基本的にはCリングに当たらなければいいので,

もっと浅くても支障はないのかもしれない),ここにシャフトを通す前にオイルシールのリップ部に少しパワステフルードをつけて

(ハウジングのブシュにも塗る必要があるので,本当はシャフトに少し塗っておいてやるとよいのかもしれない),

ベアリングの付いたシャフトをハウジングに打ち込む.シャフトの突き出しがあるので,これには30mmのディープソケットを使用した.

ちなみに30mmでなくても29mm,28mmでもソケットの外径は同じなので(値段も同じだった)使用できる.

ベアリングは,ハウジング内側のスナップリングのはまる溝を越えたところまで打ち込んでおく.

ベアリング打ち込みが終わったら,新品のスナップリングをはめてやれば,こちら側(プーリー側)の作業は完了になる.

いちおう,この時点でシャフトを指で回転させてみて,変に重かったり引っかかったりしないか,調べておく.

次はポンプを裏返して,ベーンポンプ部分の組み立てにかかる.裏返した時に,シャフトが突き出ているため,

そのままだと水平に置くことができないので,例のSSTを台にして,その上に置いて作業した(下の写真参照).

最初にストレートピンを2本打ち込む.これの打ち込みが不完全だと,サイドプレートがローターに密着しなくなるので,

しっかり奥まで打ち込んでおく.具体的には,ハンマーで叩いていったときに,最初は「コン,コン」という軽い音なのが,

奥に当たるとハウジングにも響いて「ゴン,ゴン」という重い音に変わるので,そこまでしっかり打ち込む.

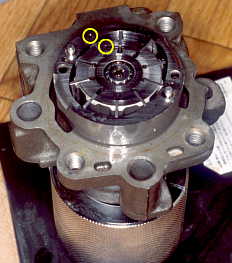

打ち込んだら,カムリングをストレートピンに通して載せ,内側にローターを入れる.カムリングとローターには向きがあり,

刻印のある面が上になるようにしないといけないので,注意(下写真左).そしてローターの溝に,

ベーンポンププレートを差し込んでいく.プレートは,少し丸くなった側が外側(カムリング内周と接する方)なので,

向きに注意する.エッジ部分に光を反射させて角度を少し変えていった時に,平らな側は1カ所でだけ光を反射するのに対し,

丸い側は細い反射光が角度を変えるにつれて動くので,判別できる.あと,元のプレートを再使用する場合は,

ローターの回転方向の後ろ向きに当たる部分が,力がかかるため少し擦れた跡がついているから,その向きを合わせて取り付ける.

新品のプレートを購入する場合は,ローター,カムリングのサイズ番号があるので,それに合ったものを購入する必要がある.

今回はチェックするのを忘れたていた(「刻印無し」だったのかもしれない).そういえばローターの側面には,

マジックで「2」と書いてあったが,洗浄したら消えてしまった.なんだったんだろう.

ところで,プレートを差し込む時は,潤滑のためパワステフルードをつけてから差し込んでやる.

プレートを全部差し込んだら,上からサイドプレートを載せ,内周と外周にOリングをはめ,ウェーブワッシャーを置いて,

あとハウジングガスケットもセットした状態(下写真右)として,次にリヤハウジングをかぶせることになる.

| | 写真左: | ストレートピンを打ち込んでカムリングを通し,

ローターとベーンポンププレートをセットしたところ.カムリングとローターは,刻印(黄色円内)

の面が上になるようにする.

| | 写真右: | さらにサイドプレートを載せ,Oリング2個とウェーブワッシャーを組み付けて,

ポンプハウジングガスケットをセットしたところ.

|

サイドプレートやポンプハウジングガスケットのセットが終わったら,リヤポンプハウジングをかぶせ,

4隅をボルトで固定する.修理書によると,ここで1JZ-GTEでは長短2本ずつ計4本のボルトで締めつければいいのだが,

1JZ-GEの場合は短い方の2本はリザーバタンク固定ボルトを兼ねており,後でリザーバタンク取り付け時に締めつけるように書かれている.

しかしガスケット取り付け時に下側の2本だけで締めつけるとガスケットが均等に潰れないことが考えられたため,

手順をちょっと変えて,この時点では4本全部締めることにした.4本が均等になるように,少しずつ締めていって,

ほぼ完全に締まったところでリザーバタンクの固定ボルトだけ緩めて抜いておいた.

続いてフローコントロールバルブの組み付けを行う.フローコントロールバルブをパワステフルードに浸してから,

ポート内に挿入してみる.入り口でわずかに引っかかる感じはあるが,位置をプレッシャーポートユニオンの長さと比較してみると,

引っかかっているのはプレッシャーポートユニオンの長さより手前の部分であり,実際の動作時にはバルブがそこまで達することはないので,

別に支障はないものと考えられた.そこより奥の部分に関しては,バルブの動きはきわめて滑らかで,何の問題もない.

というわけで,コンプレッションスプリングとフローコントロールバルブをポート内に入れ,

プレッシャーポートユニオンにOリングを組み付けて軽くねじ込んでおく.この本締めは,車に取り付けてから行うことにした.

なお,この中古ポンプのフローコントロールバルブとプレッシャーポートユニオンは,新タイプになっていた

(新旧の違いについては,フローコントロールバルブ交換を参照).

以上により,パワステポンプ自体のオーバーホール作業は,ほぼ完了である.あとは車に取り付けるだけである.

念のため,シャフトを指で回してみて,オーバーホール前より重くなったりしていないか確認しておく.

(作業日:2002年7月21日)

結果

後日,このオーバーホールしたパワステポンプを車に取り付けた(→パワステポンプ交換).

その結果,据え切りが激重で,走行中もエンジン回転によってハンドルの重さが変化するという症状は完全になくなっており,

低速時の操舵力は以前よりももっと軽くなり,今まででいちばん軽い.おそらく新車時の状態とほぼ同じなのだろう.

唯一,不安があるとすれば,ベーンポンププレートの摩耗状態をチェックしていないことだが,

カムリングとの摺動面の摩耗は光線の反射をみるかぎり,ごくわずか(おそらく0.1mmとか,その程度)だと思われ,

今後,10万km程度の使用には何ら問題ないのではないだろうか.

今回の作業の難易度だが,プレスの使える環境なら,さほど難しくない作業だと思われる.

しかし,プレスが使えない場合,ハンマーの使い方に慣れていないと難しいし,また台になるSSTがないと作業が進まないだろう.

また,スナップリングプライヤーは必須であり,プレスがなくてもできるとはいっても,かなりの道具を持っていないとできない.

そういう意味では,個人レベルでは,かなり上級者でないと手を出しにくい作業かもしれない.

修理工場につてがあって,修理工場の機材を使用できる人なら,わりあい簡単にできそうである.

この記録が参考になれば幸いである.

|