パワーハラスメント防止対策の義務化が成立しました。

パワハラ紛争は、労働局長による解決援助と紛争調査委員会による調停対象となります。事

業主に義務化するパワハラ防止対策の内容は、今後、厚生労働省が「指針」で明らかにします

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間性などの

職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職

場環境を悪化させる行為をいいます。

パワハラは、上司からの部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先

輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。

「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの

様々な優位性がが含まれます。

業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行

われている場合には、問題ありません。

たとえは、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を

行い、上司としての役割を遂行することが求められます。

職場のパワハラ対策は、適正な指導であればパワハラには該当しませんが、何が適正な範囲

かを理解してもらう必要がありますね。

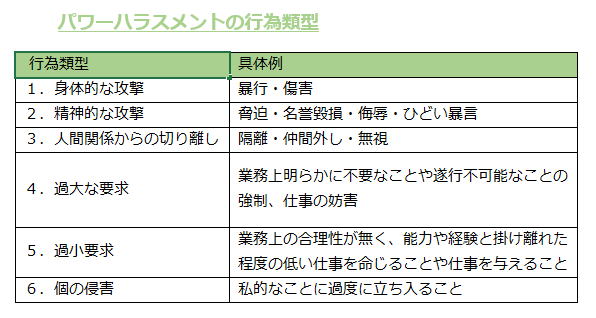

下記の行為はパワハラとして挙げられています。

ただし、これらは職場簿パワハラ全てを網羅するものではなく、これら以外は問題ないとい

うわけではありません。

パワハラや職場のいじめ、嫌がらせは、相手の尊厳や人格を傷つけ、さらには心身の健康を

害し、深刻な場合は自殺に至るなど、働く人を命の危機にさらすこともあります。

企業は働く人たちが安全で働きやすい職場環境を整備する責任があります。

パワハラは、決して個人的な問題ではありません。

パワハラを行った本人はもちろん、社内の問題を放置していた場合などは、企業も責任を問

われることがあります。

裁判で使用者としての責任を問われることもあり、企業のイメージダウンにも繋がりかねま

せん。

また、職場風土を悪化させ、職場全体の士気を低下させるなど、企業の生産性の低下にもつ

ながる問題です。

働きやすい職場環境は企業にとっても、生産性をを向上するために大切です。貴重な人材が

休職や退職に至れば、企業にとっても大きな損失となります。

パワハラがなく、一人ひとりの尊厳や人格が尊重されう職場づくりは、職場の活力につなが

り、仕事に対する意欲や職場全体の生産性の向上にも貢献することになりますので、経営の視

点からも重要な課題といえます。

(社会保険労務士・後藤田慶子)

|