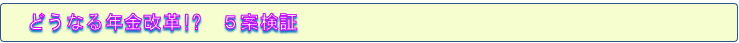

厚生労働省では 4月16日、年金制度の改革に向けて議論の土台となる5の項目を発表

しました。

年金改革に向け検証する5項目

① 今回の検証では、被保険者規模の要件を撤廃し、就労時間・月収が一定水準を超える労

働者を対象にするとしています。人手不足を背景に賃金が上昇しているため、働き控えが

増えているとの指摘があり「制度が人々の行動を阻害することになっているのなら変えて

いくべき」との意見が出ている。としています。

労働者と事業主の保険料負担が増えますね。

②③

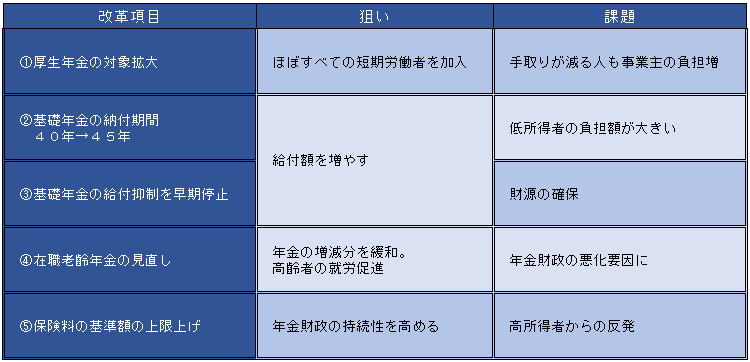

国民年金の保険料を負担する第1号被保険者は、1349万人(約21%)、そのうち

全額免除・猶予者は、498万人(約37%)です。1カ月16,980円の保険料を負

担しているのは、21%x0.63=13.23%の831万人です。

国庫負担が増大しますね。

④ 在職老齢年金廃止は、高齢者の就業促進になりますが、年金財政は悪化ですね。

⑤ 保険料の基準額の上限については、現在厚生年金の保険料の上限は65万円です。

上限を上げることで、年金財源確保につながります。 上限を上げることで、年金財源確保につながります。

しかし、高所得者からは反発されるでしょう。

(4/17 日経より)

※ リバース・メンタリングとは・・・

新たに注目されている、人事育成方法の1つです。

メンタリングとは、「指導者(メンター)」と「指導を受ける人(メンティー)」が、

1対1の関係で気づきや助言を与える育成方法です。

知識・経験豊富なシニアが「メンター」となり、若手社員である「メンティー」に対し

て様々なアドバイスや、教育する方法として、メンタリングが取り入れられました。

この立場を逆にした方法を「リバース・メンタリング」といいます。

1999年、アメリカの企業でインターネットが普及して間もない頃、情報通信技術に

詳しい若手社員からシニアが学び、成功したことがきっかけで始まりました。

◎リバース・メンタリングの導入メリット◎

若者の感覚を取り入れること 若者の感覚を取り入れること

→ 「シニアの視野拡大・スキルアップ」

自分の意見が会社に反映され活躍の場が増える

→ 「若手社員のモチベーションアップ」

シニア・若手との交流が増えコミュニケーションが活発になり、会社の風通しが良くなる

→ 「若手社員の離職防止」

立場を逆転することで新しい価値観が生まれる

→ 「多様性の社会に対応」

※ 急に、若手社員が「メンター」になることは、かえって、若手社員の負担になる場合も

あります。会社内でよく話し合い、目的等をしっかり定めて実施すると良いでしょう。

(ビジネスガイドN945 スマカンhp引用)

社会保険労務士・後藤田慶子 |