江戸時代

1 江戸幕府の成立と時代区分

(1)

徳川家康は、1600年、

関ヶ原の戦いで石田三成らを破って実権を握り、

1603年、征夷大将軍となって江戸幕府を開いた。以後、15代将軍慶喜による

1867年の大政奉還までを江戸時代という。幕府の起訴は、3代将軍家光のときに確立した。

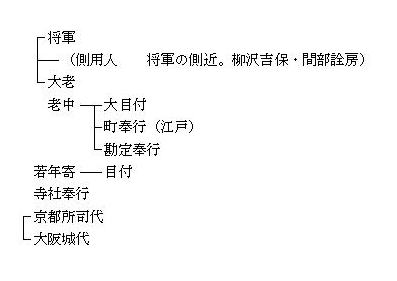

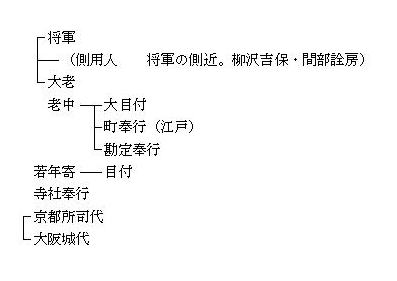

(2)江戸幕府のしくみ

(3)身分制度

●

士農工商

徳川家康は、この制度を定めて差別を厳しくし、武士に苗字(名字)帯刀・切捨御免の特権を与え、農民は五人組の制度で共同責任をとらせた。

●えた・ひにん

士農工商の下に置かれ、不当な差別を受けた。「えた・ひにん」は、明治の

四民平等によって平民とされたが、現在も差別が残っており、就職・結婚・居住などで差別を受けている。

【考察】幕府が、えた・ひにんのような身分をつくり、彼らにさまざまな制約を加えたのはなぜだろう?

2 幕府の政策(統制策)

(1)大名への対策(大目付)

●大名の配置

親藩大名(徳川氏一族) 軍事・経済上の要地に。

譜代大名(従来からの家臣) 軍事・経済上の要地に。

外様大名(関ヶ原の戦い以後の家臣) 遠方に。

●

武家諸法度 1615年制定。大名とりしまりの基本法。

●

参勤交代 大名の妻子は江戸に住まわせ、大名は江戸と領地の二重生活をさせる。

【考察】参勤交代の目的は何だろう?

(2)農民への政策

●

五人組 年貢や犯罪の共同責任を負わせる。

●

慶安の御触書 農民の生活の細部にまで規制を加えたもの。

(3)その他

●朝廷・公家に対して 京都所司代 禁中並公家諸法度

●寺社に対して 寺社奉行

寺院法度・寺請制度

諸社禰宜神主法度

3 鎖国

江戸時代の初期は、徳川家康の貿易しょうれいにより、

朱印船による貿易がさかんで、東南アジア各地に

日本町が栄えた。

しかし、

キリスト教徒の増加が封建制度のさまたげとなったため、幕府はキリスト教を禁止し、日本人の渡航、海外からの帰国を禁止した。

1639年、ポルトガル船の来航を禁止し、鎖国が完成したといわれる。以後、日本は200年あまりの間、

オランダ・中国(清)、朝鮮以外の国々との交渉をとざすことになった。

この間、貿易は、長崎の

出島でキリスト教と関係のないオランダ・中国(清)とだけ行われていた。

1612 キリスト教禁止令

1624 スペイン(イスパニア)船の来航を禁止

1635 鎖国令(Ⅲ) 日本人の海外と呼応・在外日本人の帰国禁止

1637

島原の乱(~38)

1639 鎖国令(Ⅴ) ポルトガル船の来航禁止。鎖国完成。

4 幕政の安定期

(1)初期は武家諸法度などにより、武士をきびしくとりしまった(武断政治)。しかし、改易などによって生じた牢人(浪人)の不満が深刻になると、幕府は儒教的な「徳」によって国を治めようとした(文治政治)。

(2)

元禄時代

5代

綱吉は学問を好み、学校を開いて儒学をさかんにしてひきしめた政治を行った(文治政治)が、まもなく側用人(そばようにん 柳沢吉保)を重く用いて政治が乱れた。

・儒学のしょうれい

・

生類あわれみの令 極端な動物愛護令

・元禄小判など、悪質な貨幣による物価高騰。荻原重秀

(3)

【課題】新井白石の政治について、まとめてみよう。

5 幕府のおとろえ

幕府や藩の財政難による重税や、天災・飢饉などで農民の生活はいちだんと苦しくなり、各地で百姓一揆や打ちこわしが起こった。

8代将軍吉宗の享保の改革、18世紀末の老中松平定信の寛政の改革、19世紀中頃の老中水野忠邦の天保の改革を三大改革といい、幕政のたて直しをはかったが、失敗した。

(1)享保の改革(18C初)

8代

吉宗による幕政の改革。家康の政治にならい、政治・財政を再建した。

その1.財政再建

●新田開発

●商品作物の奨励

●定免法の採用を理由に、祖率の引き上げ(天領では、五公五民に)

農民の生活を圧迫し、百姓一揆が増加。

●

足高の制 役高を定め、それ以下の者が就任するとき、在職中だけ不足分を至急(人材登用)。

●

上げ米 大名から1万石につき100石の割合で米を上納させ、財政の不足を補った。代償として大名の在府を半年とした。

その2。殖産工業政策

●株仲間公認

●商品作物栽培奨励 甘藷(青木昆陽)

●キリスト教に関係のない要所の輸入緩和→実学の奨励。

●

相対済し令 旗本・御家人と札差しとの間の金銭貸借関係の出訴を認めず、当事者間で和談させた。

その3.法制の整備

●江戸の町奉行に

大岡忠相を登用。

●

公事方御定書

●目安箱の設置 小石川養生所

※江戸の町火消制度

※神尾春央 享保の改革後半期の勘定奉行。幕府の財政収入を急増させた。

「胡麻の油と百姓は絞れば絞る程出る物也」『西域物語』

田沼時代

農村の変化

(2)寛政の改革(18C末、11代家斉のもとで)

18世紀末、老中

松平定信による幕政改革。享保の改革を手本に、幕政の再建をめざした。

その1.農村の復興

●旧里帰農令 農民の都市へので稼ぎを制限し、江戸で定職を持たない者に資金を援助して農村に帰るよう奨励。

●

囲米 飢饉に備えて米穀を貯蔵させた。

●

七部金積立 江戸の町入用を節減し、節減学の7割を朝会所に積立て、低利融資で増殖、その利子で貧民救済にあてた。

●人足寄場 心学者中沢道二の献言

その2.学問・言論・風俗の統制

●

寛政異学の禁 朱子学を正学とし、聖堂学問所(昌平坂学問所)での朱子学以外の講義を禁止。

●林子平の『海国兵談』の版本没収。

●洒落本・黄表紙 山東京伝(のち読本作家となる)『仕懸文庫』

その3.経済統制

●

棄捐令 旗本・御家人救済のため、札差の借金を放棄させた令。

※尊号一件

1788年、光格天皇は父の典仁天皇に太上天皇の尊号を送ろうとしたが、定信の反対で実現しなかった。

↓

社会・経済の新しい動きに合わず、厳しい統制に人々の反感を買い、わずか6年ほどで失脚。

大御所時代と大塩の乱

(3)天保の改革(19C中ごろ)

幕府や諸藩の財政難→政治の行きづまり

物価高→節や庶民の生活は困窮

天保の大飢饉

列強の接近による混乱

19世紀中ごろ、老中

水野忠邦による幕政の改革。

●倹約令

●棄捐令

●物価引下令

●

人返しの法(1843) 江戸の流入した下層民を強制的に帰農させ、農村の再建を図ったもの。

●

株仲間解散(1841~51) 江戸市中の物価高騰抑制のため、菱垣廻船積問屋・十組問屋・その他の株仲間の解散を命令。株仲間以外の新興商人も幕府の直接統制下におく意図ともいわれる。

●

上知[地]令(1843) 江戸・大阪周辺の大名・旗本領を直轄領とし、経済的・政治的基盤の再建・教科を企図。老中土井利位ら大名・旗本の反対により失敗。→失脚

雄藩のおこり