電車の駅と長野電鉄バスターミナル

屋代線終点駅

屋代線終点駅須坂駅は2階建ての駅舎、長野電鉄の重要な中核の存在の駅で車庫や乗務員区がおかれ須坂駅中心にダイヤが組まれている。

長野電鉄長野線との接続駅。長野線は長野駅から志賀高原入り口の湯田中と結んでいるドル箱路線。

須坂市の歴史は古く、平安時代後期には信濃源氏井上氏が、井上城を中心に周辺を支配し木曽義仲や源頼朝に従い領地を広げたが、領地を失い、武田信玄の進出により越後に逃れています。

武田家が滅びると一時上杉家の所領となり井上氏が復権し須坂藩を立藩した。

最後の藩主・堀直明は版籍奉還により藩知事となる。明治4年(1871年)の廃藩置県で須坂藩は廃藩となって須坂県となり、同年11月、須坂県は長野県に編入された。

須坂町は越後へと抜ける谷街道と大笹街道との分岐点として物資が集積され、須坂藩の陣屋町と商家町として繁栄し周辺地域の中心的な役割を持ちます。

明治時代以降は近代製糸業によって繁栄し、多くの豪商を輩出し現在の須坂町に見られる多くの土蔵が建てられました。

米子(よなこ)鉱山は、硫黄の採掘が始められ、最盛期には月産1200トンの硫黄を産出し、1500人もの鉱山関係者が生活していたが、学校跡や住宅跡・映画館跡が米子瀑布で見る事が出きる。

産物の生糸を輸送する為に「河東鉄道」が開通し現在の屋代線となった。

長野線を走っている車両 2月から成田エクスプレスで走っていた 車両も加わる(愛称:地獄谷温泉のスノーモンキーと名付けられた 長野駅にて)

★豪商の館 田中本家博物館 (国の登録有形文化財指定)

★豪商の館 田中本家博物館 (国の登録有形文化財指定) 江戸中期創業。代々須坂藩の御用達を務め、"その財力は須坂藩をも上回る" とまで言われた北信濃屈指の豪商「田中本家」。

敷地面積三千坪、二十の蔵が取り囲む豪壮な屋敷構えは、今なお当時の面影を 伝えており、内部には池泉廻遊式庭園のほか客殿や主屋などが軒を連ね、四季折々 に散策がお楽しみいただけます。

また、土蔵には田中本家伝来の貴重な所蔵品が保存され、その質と量の豊富さから近世の正倉院ともいわれており、土蔵5棟を改装した展示館では常設展のほか、企画展が行われています。

★須坂市 蔵のまち観光交流センター

★須坂市 蔵のまち観光交流センター 明治中期に建築され製糸業隆盛時には、まゆ蔵として使用されていた近代化産業遺産。

3階建てのまゆ蔵は、現存している蔵としては市内には数少なく、歴史的にも貴重な建物であり、観光客への観光情報の提供を行っている。

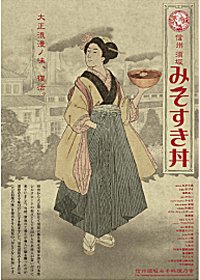

★味噌蔵

須坂は信州味噌の産地 九棟からなる蔵は、味噌・醤油造りの創業者である清右衛門に ちなんで「清右衛門蔵」と呼ばれ、三十石桶が立並ぶ「木桶仕込味噌蔵」、 醤油・諸味を熟成させる「諸味蔵」、味噌・醤油を仕込む「手造り蔵」、 醤油を絞る「醤油蔵」の一部が公開されている。

須坂には味噌蔵を利用したサロンもある。

また味噌を使った食べ物があり中でも「味噌スキ丼」は大正時代の生糸取引先のお待てなし食事であり現在も扱っている食堂が10軒ほどある。

◆駅周辺

◆駅周辺★「蔵の町並み 須坂」を訪ねて クリック

★「米子瀑布・須坂周辺」 クリック

<<<[井上駅] [須坂駅②] >>>