富田林寺内町の探訪

江戸時代の町並みが残る寺内町(じないまち)をご紹介します

大阪市内から近鉄電車で富田林駅まで30分。駅から徒歩10分。

ひっそりとした佇まいを残すお寺や町家を巡りながら、お手軽な歴史散歩に出かけてみませんか? 皆様のお越しをお待ちしています。

ギャラリー

富田林・寺内町(じないまち)へようこそ

寺内町燈路(8月25日開催です) |

|

|

|

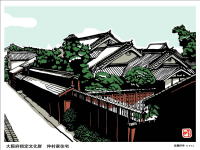

白壁、板塀、木格子(きごうし)、虫籠窓 (むしこまど)、雨蓋瓦、煙だしの越屋根 − これらが見事に調和した江戸時代のお寺と商家の町並み。建築年代が江戸時代中期から昭和の始めまで少しずつ異なり、それぞれの町家は個性的な表情を今に伝えています。大阪府南東部に位置する、富田林(とんだばやし)の旧市街−寺内町(じないまち)は言わば 「旧家の生きた博物館」 です。今度の休日にぶらり散歩でお訪ねになってみませんか? この個人ホームページでは、私が生まれ育った寺内町をご紹介します。 寺内町は1560年(永禄3年)に開発された一向宗の宗教自治都市です。今でも戦国時代の町割(都市計画)を留め、江戸時代以降の町家(まちや)約40軒が時代劇セットさながらに昔の姿そのままで残されています。寺内町一帯(富田林市富田林町)は、1997年に国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されました。ひっそりとした佇まいは、時代をタイムスリップした感じがします。 寺内町は東西400メートル、南北350メートルの平坦な地区で、主だった商家には由緒・由来を記した案内板が設けられ、石畳の街路には路面灯を兼ねた道標や案内標識なども整備されています。軽装・徒歩で一周約2時間、ガイドブックなしでもお気軽に足をお運び頂くことができます。大阪府と奈良県境にそびえる二上山、葛城山、金剛山や石川(大和川支流)を望むこともでき、休日にはカメラ・ビデオやスケッチブック片手に散策される方々も増えてきました。 さらにここ数年の新しい動きとして、寺内町の古い町家を活用し、周りの歴史的景観に溶け込んだ店構えの新しいお店が増えてきています。かつては味醂醸造用に使用されていた蔵の内部もお店として利用されています。手作り陶器や木製家具など伝統的工芸品の工房から、こだわりの日用品・雑貨、アンティークものを扱うお店、さらには自家製パン屋さん、お蕎麦屋さん、茶懐石料理が楽しめるお店など、これまで地元にはなかったユニークなコンセプトのお店ばかりです。寺内町散策のお楽しみにぜひお立ち寄りください。 大阪市内(天王寺・あべの橋)から近鉄電車で30分。お手軽な歴史散歩を楽しみながら、きっと新しい発見があることでしょう。戦国時代から450年間に亘る貴重な歴史的町並み(文化遺産)の保存と継承にも思いをめぐらせて頂けたら幸いです。 (上記の町家を描いたきり絵は、近藤好幸氏の作品をご紹介しています。禁無断転載) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Information

重要文化財・(旧)杉山家住宅

杉山家は富田林寺内町の創設にかかわった旧家の一つであり、江戸時代は造り酒屋として栄えました。現存する家屋は寺内町で最も古く、江戸時代中期の大規模商家の遺構です。明治時代の明星派女流歌人・石上露子(本名 杉山タカ)の生家でもあります。昭和58年(1983年)国の重要文化財に指定され、富田林市が維持・管理しています。

興正寺別院(富田林御坊)

真宗興正寺派、富田林・寺内町の成立と発展の中心となった寺院です。地元の人からは御坊さん(富田林御坊)として親しまれています。

応永年間(1394-1412年)に毛人谷(えびたに)御坊に草創。 永禄3年(1560年)に京都・興正寺第16世証秀上人が現在地に移建。

城之門筋に表門を開き、鐘楼・鼓楼を構え、本堂・客殿・庫裏などを配する。 表門は桃山調の高いもので、もと伏見城門のひとつが興正寺に寄与されたものをここに移建したと伝えられています。