親のお付き合い

子どもの安全

子どもの生活

リンク集

ブログ

Home>もうすぐ1年生>小学生の宿題(夏休みの自由研究ー歴史)

小学生の宿題(夏休みの自由研究ー歴史)

江戸の町は京都に比べて歴史は短い!かもしれませんが、徳川家康が江戸に幕府を開いてから400年の年月が経つわけで…、それなりの歴史を重ねていることから歴史に関わる場所は実はいっぱいあります。

でも、街角やビルの谷間にひっそりと建つ石碑を見ると、「こんな場所が歴史のターニングポイントになったのだな~」と思わず涙が…(T_T)などというのは、正直言って歴史オタクの人間だけ(笑)

だけど、歴史の教科書をただ古代から現代までたんたんと出来事を覚えて年号を覚えて…なんて、ちっともおもしろくもないし、そんな歴史の勉強してちゃ~、源頼朝だって「オレたちのやったことが『イイクニ作ろう鎌倉幕府』で終わらされてたまるかっ!!!」と墓場の下で思っているかもしれない(^_^;)

ということで、歴史の舞台をここで一気に現実社会にリンクさせるべく「歴史散歩」という夏休みの自由研究をご提案申しあげますm(__)m

[詳しい地図]はこちらへ(ウェブリブログ)

- 篤姫ゆかりの地(地図)

- 開国への道(条約1)(地図)

- 開国への道(条約2)(地図)

- 開国への道(海防拠点)(地図)

- 開国への道(安政の大獄)(地図)

- 開国への道(桜田門外の変)(地図)

- 幕末に活躍した人々1(地図)

- 幕末に活躍した人々2(地図)

- 幕府の滅亡(地図)

- 徳川家菩提寺(地図)

「歴史散歩」~幕末の江戸をめぐる

注意事項

- 「自由研究をやっている時間がない!」という方、こちらのページをコピペして、テキトーに改ざんしてそのまま提出してもらってもかまいません。(写真は冬に写したものも含まれます。「西郷隆盛像」「新撰組墓」など。)

ただし、提出の際にはそれぞれのご家庭でそれなりのアリバイ作りをされたほうが、子どもさん自身のお気持ちは楽になるかと思います。 - 一応、歴史のテーマに沿って主要な場所はピックアップしてありますが、時間的な制約やつきぐまの個人的趣味もありまして、多少偏りがあるかもしれません。ご了承ください。

- テーマ別に分けていますので、これを順に「散歩」されますと、かなりの日数や時間がかかると思われます。地区ごとに回るほうが効率的です。

- まる1日かけても、それほどの場所を回れるものではありません。あまり欲張らない程度で計画をお立てすることをお勧めします。(でないと、途中で疲れてしまった子どもさんとケンカになります(笑))午前中に1~2か所、午後に2か所程度が無難なセンだと思います。

- 意外と交通費がかかります。pasmoを使っていたらあっという間にチャージ金額がなくなってしまいましたので、できれば「東京メトロ・都営地下鉄共通1日乗車券」などをお使いになるといいかと思いました。大人1日1000円、小人500円です。

東京メトロ http://www.tokyometro.jp/joshaken/otoku/index.html - 石碑や説明板は管理がされていないこともあり、なかなか見つからないこともあります。(区ごとに説明板も違うためますますわかりにくいです。)わかりにくい場所にあったものは詳しく地図をつけていますが、植え込みの陰や茂みに隠れていることもありますので注意深く探してみてください。

(公園ベンチでは人が寝ているケースが多くありました。トラブルにならないよう気をつけてください。) - 首都圏地区以外の地区の方、実際に訪問することが難しい場合も「こんな場所があるそうです。行ってみたいです」ぐらいを落とし所にするのもいいかと思いました^_^;

- このページの解説は主に中高生向きの参考書を参考にしています。できるだけ小学生向けの言葉には変えていますが、「言葉が難しい」という場合は、ご家庭でわかりやすく解説してあげてください。

[参考文献]

- 幕末歴史散歩 東京編(一坂太郎 中公新書)

- シグマベスト「くわしい歴史(中学1~2年)」(文英堂)

- 詳説日本史B(山川出版社)

- 日本史B用語集(山川出版社)

- 日本史年表・地図(吉川弘文館)

篤姫ゆかりの地

- 薩摩藩邸三田屋敷跡

[場所]NEC本社ビル敷地内(港区芝5-7-1)

現在の芝2丁目~5丁目あたり(NEC本社ビルやセレスティンホテルがあります)には薩摩藩の上屋敷がありました。篤姫は1853年8月に薩摩から江戸に入り、輿入れの前年1855年までこの地で過ごしたといわれています。

この碑は平成3年に建てられました。揮ごう者(文字を書いた人)は西郷隆盛の孫にあたる西郷吉之助氏。

[最寄駅]

・JR田町

・都営浅草線 三田

・都営三田線 三田(出口A10)

※石碑はNEC本社ビル敷地内にありますが、一応石碑は道路側に向いて建てられています。ただビル以外の敷地は公園として一般に開放されているので道路沿いに歩かなくてもこの敷地を横切っても大丈夫です。

※石碑はNEC本社ビル敷地内にありますが、一応石碑は道路側に向いて建てられています。ただビル以外の敷地は公園として一般に開放されているので道路沿いに歩かなくてもこの敷地を横切っても大丈夫です。

ただしあまりにビル館内に近づくと、警備員さんが「何か御用ですか?」と声をかけてくるので、関係のない場所への立ち入りは控えたほうがよいかも。

【戻る】

- 四国町薩摩屋敷跡

[場所]港区立芝地域包括支援センター横(港区芝3-24-5)

碑の裏側には島津家の紋が…

碑の裏側には島津家の紋が…

NEC本社ビル敷地内にある碑と同じく薩摩藩邸跡である説明書きと当時の地図があります。こちらは、1867年に起こり戊辰戦争のきっかけともなったと言われる「三田屋敷焼き打ち事件」についても書かれています。

[最寄駅]

・JR田町

・都営浅草線 三田

・都営三田線 三田(出口A10)

※この碑は植え込みの茂みに半分隠れた状態で非常にわかりにくいです。歩道の端に何気にあるので注意してみてください。

(わからなくて、通りすがりのヤマトのお兄ちゃんと探してみました(笑))

【戻る】

- 薩摩藩邸渋谷屋敷跡(常盤松の碑)

[場所]白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館前(渋谷区東4-4-9)

薩摩藩渋谷屋敷は下屋敷でしたが、1855年(安政2年)10月に起こった安政の大地震で薩摩藩上屋敷(三田)が被災したため、篤姫を含む奥の人間はこちらに移りました。1856年(安政3年)11月に篤姫はここ渋谷屋敷から大奥へ出発。輿入れの支度準備は西郷隆盛が担当しました。

現在は「常盤松の碑」のみが残されています。この地に立派な常盤松という松があり、この碑は薩摩藩士が建てたものだそうです。

[最寄駅]

・JR渋谷(東口)

・東京メトロ半蔵門線・銀座線 渋谷(出口14)

※白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館の道路をはさんで真向かいにあります。マンション前の植え込みに何気にあります(^_^;)

※白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館の道路をはさんで真向かいにあります。マンション前の植え込みに何気にあります(^_^;)

← 白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館

【戻る】

- 江戸城大奥跡

[場所]皇居東御苑(千代田区)

大奥跡の芝生の広場

大奥跡の芝生の広場

篤姫が1856年(安政3年)に13代将軍家定に嫁いでから江戸城が無血開城される1868年4月まで過ごしたところ。

江戸城本丸は

・表(いわゆる官邸)、

・中奥(いわゆる公邸。ただし男性だけが住む)、

・大奥(御台所を頂点にして女性だけが住む)

に分かれており、大奥には御台所(将軍の妻)を筆頭に年寄・上臈などの奥女中だけでも数百人、総勢3000人もの女性が住んでいたと言われています。

現在は大奥跡は皇居東御苑の芝生の広場になっており、小さな看板だけが残っています。

[最寄駅]

・JR東京駅

・東京メトロ東西線・半蔵門線・千代田線 大手町

・都営三田線 大手町

(皇居東御苑大手門入口に一番近いのは大手町駅出口C10)

・東京メトロ東西線 竹橋

(皇居東御苑平川門入口に一番近いのは竹橋駅出口1a)

※この案内板も小さくて非常にわかりにくいです。御苑内の汐見坂をのぼり、右手に「楽部」の建物を見ながら、通路を歩くとちょうどT字路に突き当たり、そこを左折してすぐにあります。(案内図の位置よりやや左。)看板のあたりはこんもりと樹木が茂っています。

皇居東御苑は入園無料ですが、入口(大手門・平川門・北桔梗門)で入園票が渡されます。退園時に必要なのでなくさないようにしましょう。(皇居の一角なので皇宮警察の人が絶えず巡回しています。挙動不審な行動していると声をかけられるかも(^_^;))

皇居東御苑は入園無料ですが、入口(大手門・平川門・北桔梗門)で入園票が渡されます。退園時に必要なのでなくさないようにしましょう。(皇居の一角なので皇宮警察の人が絶えず巡回しています。挙動不審な行動していると声をかけられるかも(^_^;))

御苑内の地図は大手休憩所(三の丸尚蔵館そば)・本丸休憩所(展望台そば)に置いています。(もちろん有償で「皇居東御苑セルフガイドブック」という冊子も売っています。たしか700円くらい。)

休園日:月曜・金曜

開園時間:午前9時~午後5時(入園は4時30分)

【戻る】

開国への道のり

日米和親条約・日米修好通商条約関係

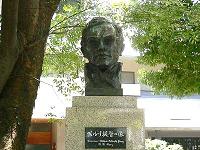

- ペルリ提督の像

[場所]芝公園(港区芝公園2-1)

増上寺前の芝公園(港区役所側)のペリー提督のブロンズ像。日本開国百年(1954年)にペリーの出身地で日本への出港地となったロードアイランド州ニューポート市(アメリカ東海岸にある)から東京都に贈られたものです。

1952年11月アメリカ合衆国海軍東インド艦隊のマシュー・ペリー提督はアメリカ大統領フィルモアの親書を持ち、日本に向かいます。艦隊は大西洋から南アフリカのケープタウンをまわってインド洋に入り、マラッカ海峡からシンガポール・マカオ・香港・上海を経由して1953年(嘉永6年)5月琉球に到着。6月に浦賀沖にペリー艦隊が到着。

ペリーはアメリカ大統領の親書をわたして開国を要求。幕府は、翌年回答することを約束し、ペリー艦隊はいったん引き揚げることになります。

[最寄駅]

・都営三田線 御成門(出口A1)

・都営浅草線・大江戸線 大門

・JR浜松町

※芝公園の一角ですが、増上寺(東京タワー)側の公園ではなく日比谷通り東側の小さな緑地帯にあります。昼間でも樹木が茂って鬱蒼としていて暗くて見にくいです。

【戻る】

- 日米和親条約調印の碑

[場所]開国広場(横浜市中区日本大通り)

1854年(安政元年)、再びペリーが来航します。幕府は朝廷や大名の意見をまとめることができないまま、横浜で日米和親条約を結ぶことになります。

横浜開港資料館隣の開港広場にある球形の碑。地球の形をしていて、うっすらと大陸のレリーフが見えます。

[最寄駅]

・みなとみらい線 日本大通り(出口3)

【戻る】

- 横浜開港資料館

[場所]横浜市中区日本大通り3 http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

開港資料館の建物は旧英国領事館。日米和親条約が結ばれた地にあります。中庭には当時からあるといわれる「玉楠」の木が残っています。(関東大震災などで一度は焼けましたが、その後再び新しい枝をつけたそうです。)

ペリー上陸の図の右はじにある木がこの「玉楠」だといわれています。

旧館には、薩英戦争で戦死したイギリス軍兵士の名前が刻まれた板も展示されています。

[最寄駅]

・みなとみらい線 日本大通り(出口3)

※ツタの絡まる洋館が資料館。常設の展示室は2つ。ペリー来航から開国までと開国後の横浜の発展についての展示があります。

休館日:月曜・年末年始

開館時間:午前9時30分~午後5時(入場は4時30分まで)

小中学生100円/大人200円(土曜日は小中高専門学校生は無料です)

【戻る】

- 万延元年遣米使節記念碑

[場所]芝公園(港区芝公園2-1)

1858年(安政5年)、大老になった井伊直弼は反対派をおさえ、朝廷の許可のないまま日米修好通商条約を結びます。1860年に条約の批准書交換のため、新見正興など遣米使節がアメリカ艦ポーハタン号でアメリカに渡ります。ワシントンでブキャナン大統領と会い、条約批准書の交換を行いました。

その後大西洋からケープタウンをまわり、バタビア、香港を経由して江戸に戻ります。

このとき、ポーハタン号と一緒にアメリカに渡ったのが咸臨丸。1957年幕府がオランダから購入した木造軍艦で、日本人として初めて太平洋横断に成功しました。(こちらに乗船したのが勝海舟です。)

*条約批准書交換:条約を結ぶときは、それぞれの国の代表が条約の書類にサインをしたあと、それぞれの国の議会で承認をしてもらうことになります(これが「批准」)。その後、お互いに「批准書」という「条約を承認します」という文書を交換して、ようやく条約が成立する(お互い条約の内容を守る)ことになります。

[最寄駅]

・都営三田線 御成門(出口A1)

・都営浅草線・大江戸線 大門

・JR浜松町

※芝公園の一角ですが、増上寺(東京タワー)側の公園ではなく日比谷通り東側の小さな緑地帯にあります。「ペルリ提督の像」のちょうど向かい側です。昼間でも樹木が茂って鬱蒼としていて暗くて見にくいです。

【戻る】

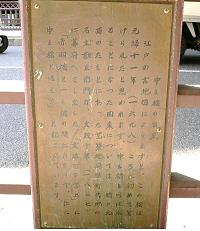

- アメリカ公使館跡

[場所]善福寺(港区元麻布1-6-21)

ハリスは1856年初代アメリカ駐日領事として下田で役に着きました。下田では玉泉寺を領事館としましたが、日米修好通商条約を結んだ後の1959年に善福寺をアメリカ公使館としました。ハリスもアメリカ公使としてこの寺で過ごしました。

善福寺は平安時代(824年)に開かれました。山号は麻布山。最初は真言宗でしたがのちに浄土真宗に改宗しています。元寇(文永の役)のときには亀山天皇の勅願寺(天皇の命令によって国の安泰をお祈りする寺)となっています。

山門前に「最初のアメリカ公使館跡」の碑(左)があり、参道の途中にも「初代米国公使館跡」の碑(中央)、境内にはハリスの肖像レリーフがある「アメリカ公使館跡」の碑(右)もあります。

大使・公使と領事のちがい:

大使や公使は国の代表として相手国の政府とお付き合いをする(条約を結ぶなど)ための仕事をします。領事は主に相手国にいる自分の国の国民を守るための仕事や相手国の国民が自分の国を訪問するための手続き、相手国に自分の国を紹介するなどの仕事をしています。

以前は大きい国には大使館をおき、それ以外は公使館をおいていたそうですが、現在は大使館をおくほうが一般的のようです。国交がある国のみ大使館をおきますが、国交がない国でも領事館をおくことはできます。(国交がないということは、政府と政府のお付き合いがないということで大使の仕事は必要ないということです。)

[最寄駅]

・東京メトロ南北線 麻布十番(出口1)

・都営大江戸線 麻布十番

※ハリスの肖像レリーフがある碑は境内に入って右手がわにあります。境内の墓所には福沢諭吉の墓もあります。

【戻る】

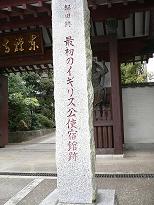

- イギリス公使館跡

[場所]東禅寺(港区高輪3-16-16)

1859年初代イギリス公使館となります。イギリス公使オールコックもこの寺で過ごしています。臨済宗の寺で1609年に建てられました。正式名は海上禅林佛日山東禅興聖禅寺。

ここは1861年に尊攘派の水戸藩浪士に襲われ、翌年には松本藩士伊藤軍兵衛によって襲われ、イギリス海兵隊員2名が殺されました。

山門前に「最初のイギリス公使館跡」の碑があります。

[最寄駅]

・JR品川(高輪口)

・京浜急行 品川

※この襲撃事件の話は「新選組!」第8話「どうなる日本」でも描かれている。ただしドラマでは近藤勇が襲撃事件に遭遇したとなっているが、これは史実ではない(^_^;))

【戻る】

- フランス公使館跡

[場所]済海寺(港区三田4-16-23)

1859年フランス領事館となり、1861年フランス公使館になっています。

正式名称は周光山長寿院済海寺。江戸三十三ヵ所観音霊場の第26番札所。1621年に開かれた浄土宗の寺。更級日記の中に出てくる「竹芝寺」の跡地にあります。

[最寄駅]

・JR田町駅(三田口(西口))

・都営浅草線・三田線三田駅(出口A1)

【戻る】

- 赤羽接遇所跡

[場所]港区立飯倉公園(港区東麻布1-21-8)

1859年、外国人用宿舎・応接所として元講武所付属調練所跡地に建てられました。プロシア使節オレインブルグがここで過ごし、日普修好通商条約を結んでいます。(普はプロシアの略)

[最寄駅]

・都営大江戸線赤羽橋(中之橋口)

※説明板は公園の茂みの奥にあって場所が非常にわかりにくいです(-_-;)石碑等はありません。飯倉公園の真ん前はキューバ大使館なので、キューバの旗を目印に。

【戻る】

- ヒュースケン襲撃の地

[場所]麻布中之橋(港区東麻布2丁目→三田1丁目にかかる橋)

↑三田1丁目側から東麻布2丁目方向をのぞむ。

ハリスの秘書・通訳を務めていたのがヒュースケン。1856年ハリスとともに来日。1861年に赤羽接遇所から善福寺に戻る途中、麻布中之橋で薩摩藩士に襲われ亡くなりました。この事件で幕府がヒュースケンの母に1万ドルの賠償金を支払うことになります。

[最寄駅]

・都営大江戸線 赤羽橋(中之橋口)

・都営大江戸線 麻布十番

・東京メトロ南北線 麻布十番

※中之橋の欄干に説明板が東側西側それぞれ3枚ずつはめ込まれていますが、腰よりも低い位置なので歩いているとうっかり見落としてしまいます。要注意!

ちなみに説明板は中之橋のいわれなどが書かれていて、西側の欄干の一番北側に「ヒュースケン事件」の説明が書かれています。

【戻る】

海防拠点

- 第三台場

[場所]お台場海浜公園(港区台場1-10)

ペリー来航後の1853年8月から品川台場を造ることになります。第一~第三台場は1854年に工事が終わりました。第4~第7も1854年に工事は始りましたが、最終的には第4と第7は未完成で終わりました。

現在は第三台場がお台場海浜公園から続く都立台場公園として残されています。第六台場も東京湾にそのまま残されています。(この2つの台場以外はすべて埋め立てられたり、解体されたりしています。)

[最寄駅]

・ゆりかもめ お台場海浜公園

【戻る】

- 第五台場石垣石

[場所]港区立みなと図書館(港区芝公園3-2-25)

第五台場に使われていた石垣の1つが、港区立みなと図書館敷地内に残されています。伊豆周辺から運ばれた安山岩で、波に打たれた跡が残っていました。

[最寄駅]

・都営三田線 御成門(出口A1)

・都営浅草線・大江戸線 大門

・JR浜松町

※区立みなと図書館の入り口の横の植え込みの中にあります。

【戻る】

安政の大獄

- 伝馬町牢屋敷跡

[場所]十思公園(中央区日本橋小伝馬町5)

江戸時代最大の牢獄で、明治8年まで使用されました。身分により入れられる牢獄が区別されていたと言われています。

安政の大獄で捕まった吉田松陰(長州藩士)、橋本左内(福井藩士)などはここで処刑されました。(吉田松陰は老中暗殺計画をくわだてたため、橋本佐内は14代将軍に一橋慶喜を立てようと活動をしていたためといわれています。)

十思公園の一角には吉田松陰辞世の碑が建てられています。

十思公園の一角には吉田松陰辞世の碑が建てられています。

吉田松陰辞世の碑

「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂

十月念五日 二十一猛士」

大安楽寺(伝馬町刑場跡)

大安楽寺(伝馬町刑場跡)

十思公園前には大安楽寺があり、受刑者を弔うための延命地蔵尊が建てられています。この地蔵尊のある場所が処刑場であったと言われています。

[最寄駅]

・東京メトロ日比谷線 小伝馬町(出口4)

※小伝馬町駅の出口4を出たところの真ん前にこんな碑がありました。「江戸伝馬町牢屋敷跡 吉田松陰先生終焉之地」などと書いてありますが、ここが十思公園ではないので注意してください。

※小伝馬町駅の出口4を出たところの真ん前にこんな碑がありました。「江戸伝馬町牢屋敷跡 吉田松陰先生終焉之地」などと書いてありますが、ここが十思公園ではないので注意してください。

小伝馬町の信号を北西方向に曲がって進んだ1つめの角を左に(南西方向)に曲がったところが公園です。

【戻る】

桜田門外の変

- 桜田門

[場所]皇居外苑(千代田区皇居外苑)

外桜田門(高麗門)

外桜田門(高麗門)

彦根藩邸跡から桜田門をのぞむ

彦根藩邸跡から桜田門をのぞむ

大老の井伊直弼が行った「安政の大獄」や将軍の後継ぎ問題(この場合は第14代将軍を誰にするか)で強引に紀州の徳川慶福(家茂)に決めたことなどに反発した尊攘派浪士(元水戸藩士、元薩摩藩士)らが、江戸城桜田門外で登城中の井伊直弼を襲って暗殺しました(桜田門外の変)。

彦根藩邸から桜田門までは距離にして500mほど。出勤途上での襲撃でした。

内桜田門(渡櫓門)

内桜田門(渡櫓門)

桜田門は江戸城の内堀にある門の1つで、1636年に造りかえられました。第一の門(高麗門)と第二の門(渡櫓門)の二重構造になっています。高麗門のほうを外桜田門と呼んでいて、桜田門外の変が起こったのは外桜田門を出たところだと言われています。(江戸城の城門は「桝形城門」という第一の門と第二の門の間に桝形の広場を取る形式の城門となっています。)

現在、皇居外苑として公開されています。門の前には警視庁があり、警視庁は「桜田門」とも呼ばれています。

[最寄駅]

・JR東京

・東京メトロ有楽町線 桜田門(出口3)

・東京メトロ千代田線 二重橋

(大手町から歩くにはちょっと遠いかも…^_^;)

【戻る】

- 愛宕神社

[場所]港区愛宕1-5-3

井伊直弼を襲って暗殺すると計画した日の朝、浪士たちは愛宕神社に集合し、ここから桜田門まで歩きました。境内には「桜田烈士愛宕遺蹟碑」の碑が建てられています。

愛宕神社は標高26mの愛宕山の上にあり、1868年の江戸城総攻撃直前に、ここから江戸の街をなめながら勝海舟と西郷隆盛が会談したという話も伝わっています。

愛宕神社は1603年、徳川家康の命令により建てられました。もともと愛宕神社は火防の神を祀りますが、勝軍地蔵も祀られています。

[最寄駅]

・東京メトロ日比谷線 神谷町

・東京メトロ銀座線 虎ノ門

・都営三田線 御成門(出口A5)

【戻る】

- 井伊掃部頭邸跡(彦根藩邸跡)

[場所]憲政記念館(千代田区永田町1-1-1)

国会前にある憲政記念館あたりに彦根藩邸上屋敷があったと言われています。もともと江戸時代の初めには加藤清正の屋敷があり、その後に彦根藩邸となりました。

現在は、彦根藩邸の表門にあった「櫻の井」と呼ばれる井戸と憲政記念館裏に藩邸にあったとされる灯篭が一基残るだけ。

[最寄駅]

・東京メトロ有楽町線 桜田門(出口1・2)・永田町

※井伊掃部頭邸跡の看板と櫻の井は、憲政記念館の敷地に入らず、R20の国会側の歩道を歩いてすぐのところにあります。

灯篭については詳しい説明板はなく、憲政記念館の職員の方に伺うと「彦根藩邸にあったものだそうです」とのことでした。(「彦根藩邸跡だときいて見にきました!」と言うと、職員の方から桜田門外の変についての資料をいろいろいただきました(*^_^*)。ありがとうございましたm(__)m)

余談ですが…^_^;

憲政記念館は憲政の歴史や国会運営についての展示を行っています。運営は衆議院事務局。歴史散歩からは外れますが、憲政の歴史についての展示はなかなかわかりやすかったです。

憲政記念館は憲政の歴史や国会運営についての展示を行っています。運営は衆議院事務局。歴史散歩からは外れますが、憲政の歴史についての展示はなかなかわかりやすかったです。

近現代史が苦手な子は、ここでいったん政治史の流れを勉強するのもいいかも(*^^)v(歴史の教科書と違って、憲政だけに絞っての展示なので、ある意味すっきりしてわかりやすい。)

【戻る】

幕末に活躍した人々ゆかりの地

西郷隆盛

- 西郷隆盛像

[場所]上野公園(台東区上野公園)

薩摩藩士で「維新の三傑」の1人として有名な西郷隆盛の像。1898年に建てられました。

戊辰戦争では、新政府軍の指揮をとり、江戸城総攻撃の前に勝海舟と話し合いをして、攻撃を中止。江戸城は無血開城することになりました。

(たいていの場合、城を明け渡すときには激しい戦になり、大勢の血が流れます。が、無血開城はお互いに話し合い、戦いをすることなく城を明け渡します。)

鹿児島にある西郷隆盛像は軍服姿ですが、上野公園の像は浴衣姿で犬を連れている大変にインパクトのある像です(笑)ウサギ狩をしている姿だといわれています。

[最寄駅]

・JR上野(不忍口)

・東京メトロ銀座線・日比谷線 上野(公園口)

【戻る】

- 目黒不動尊

[場所]目黒区下目黒3-20-26

「泰叡山瀧泉寺」が正式名ですが、一般に目黒不動とよばれています。不動明王を本尊とする天台宗のお寺です。西郷隆盛が藩主島津斉彬が病気になったとき、「早く治るように」と不動明王に毎日お祈りをしていたと伝えられています。

境内には青木昆陽の碑もあります。

[最寄駅]

・東急目黒線 不動前

・JR目黒(こちらからはやや遠いです)

【戻る】

勝海舟

- 勝海舟生家跡

[場所]両国公園(墨田区両国4-25)

勝海舟は1823年(文政6年)両国の男谷家(父親小吉の実家)で生まれました。父は旗本小普請組(旗本の中では低い身分)。禄(給料)は40俵で、かなり貧しい生活だったようです。少年時代は島田虎之助に剣を学び、永井青崖から蘭学を学んでいました。

[最寄駅]

・JR総武線 両国

・都営大江戸線 両国

【戻る】

- 勝海舟像

[場所]墨田区役所そば(墨田区吾妻橋1-23-20)

ペリー来航のとき、老中の阿部正弘が広く意見を募集したところ、勝海舟の「海防意見書」が目にとまり、出世の道がひらけました。その後長崎の海軍伝習所に行き、1860年には咸臨丸艦長となって、遣米使節とともにアメリカにわたっています。

1868年の江戸城総攻撃の際には、西郷隆盛と話し合い、江戸城無血開城することに成功しました。

銅像は2003年に建てられています。西郷隆盛は西南戦争で賊軍(政府に逆らったもの)となりながら、1898年には銅像が建てられていることを考えると、勝海舟は幕末の偉人の中でもあまり人気がなかったのかもしれません(笑)

[最寄駅]

・都営浅草線 本所吾妻橋

・都営浅草線・東京メトロ銀座線 浅草(出口4)

※ 浅草駅を出て吾妻橋を渡り、アサヒビールタワーの角を川沿いに北上します。像の高さが高いので橋の上からでも見えます。

【戻る】

新選組

- 新選組墓

[場所]JR板橋駅前(北区滝野川7-8-1)

1868年4月、新選組局長の近藤勇が、中山道板橋宿付近の刑場で新政府軍により処刑されました。首は京都に送られ三条河原でさらされ、体は現在「新選組」の碑が建っている寿徳院境外墓地に埋葬されました。(近藤勇の親族たちが、その後遺体を取り出して多摩に連れて帰ったとも言われています。調布市の龍源寺にも墓はあります。)

1876年(明治9年)新選組の隊士だった永倉新八が、幕府おかかえ医師だった松本良順などの協力を得ながら墓を建てました。

正面には近藤勇と土方歳三の名前が刻まれ、左右面には亡くなった新選組隊士の名前が刻まれています。

[最寄駅]

・JR埼京線 板橋

※JR板橋駅の真ん前ですが、住所は「北区」です。

【戻る】

- 浪士組結成の地

[場所]伝通院塔頭処静院跡(文京区小石川3-14-6)

1863年2月、将軍家茂が上洛するため、将軍を警護するために浪士組が作られました。もともとは清河八郎が考えたものです。幕府側は50人程度のつもりでしたが、人数は大幅にふくれあがったそうです。

伝通院塔頭処静院にあったという石柱

伝通院塔頭処静院にあったという石柱

近藤勇も試衛館仲間8名と参加。2月8日に伝通院塔頭処静院から出発し、中山道を通り、京へ向かいました。(京都到着は2月23日)

京都に到着後、清河八郎は浪士組とともに尊王攘夷のために活動することを突然宣言します。幕府はあわてて清河を江戸へ呼び戻します。このとき京都に残った近藤勇や芹沢鴨がのちの「新選組」を作ることになります。

[最寄駅]

・都営三田線・大江戸線 春日

・東京メトロ丸ノ内線 後楽園

※伝通院塔頭処静院にあったという石柱は説明板の後ろに隠れるようにあります。伝通院の境内ではなく、山門の外になるので注意して見てください。(伝通院の外にはやたらと説明板が多いです。東側は「墓所」に葬られている人についての説明、西側は浪士組や新選組について書かれています。歩道が狭いので通行する人とぶつからないようにしてください。

【戻る】

- 沖田総司終焉の地

[場所]今戸神社(台東区今戸1-5-22)

新撰組一の剣士と呼ばれる沖田総司が亡くなった場所。1868年5月、近藤の死を知らずに亡くなったと言われています。死因は肺結核。1864年の池田屋事件のときに、血を吐いたと言われていますが、実際に結核を発症したのはもう少し後と考えられています。

鳥羽伏見の戦いで新政府軍に負けて、京都から江戸に戻った沖田総司や負傷した新選組隊士たちは松本良順を頼り、ここで療養をしていたといいます。が、亡くなった所は今戸神社のほか千駄ヶ谷という説もあります。

1063年、奥州の阿部氏を討つために源頼義・義家が京都石清水八幡宮を勧進して、鎌倉に鶴岡八幡を、浅草今之津に今戸八幡を建てました。その今戸八幡が今戸神社の始まりだと言われています。

[最寄駅]

・東京メトロ銀座線 浅草

・都営浅草線 浅草

・都営バス 浅草~南千住行き

浅草7丁目またはリバーサイドスポーツセンター

【戻る】

幕末の剣術道場・塾・学問所

- 玄武館跡

[場所]千代田区神田東松下町22

幕末に人気のあった江戸の剣術道場の1つが「玄武館」です。北辰一刀流を編み出した千葉周作が1822年に道場を作り、のちに神田お玉が池に引っ越しました。

門弟(塾生)が多いときは6000人をこえるといわれました。山岡鉄舟、清河八郎、坂本龍馬、新選組の山南敬助や藤堂平助も北辰一刀流を学んでいます。

玄武館の隣には漢学塾瑶池(ようち)館があり、こちらでは頼三樹三郎や清河八郎が学んでいたと言われます。(頼三樹三郎は安政の大獄で処刑されています。)

現在、両塾を記念した「右文尚武」という石碑が建てられています。

[最寄駅]

・都営新宿線 岩本町(出口A1)

・東京メトロ日比谷線 小伝馬町から歩けないこともないです。

※非常に場所がわかりにくいです。

※非常に場所がわかりにくいです。

都営新宿線岩本町出口A1を出ると、そのまま東向きに歩き、交番と富山第一BKの間の道を曲がります。ビルとビルの間に何気に学校の校門があり、その中に碑があります。(本当に見落としそうな小さい門です。私は2度見落として通過していまいました^_^;)現在その学校はすでに廃校となったようで更地になっています。校門だけが残されているので、自分で門扉を開けて中に入ってください。(帰りは必ず閉めて。)

【戻る】

- 湯島聖堂

[場所]文京区湯島1-4-25

上野に林羅山が建てた孔子廟を、5代将軍綱吉が1690年に現在の湯島に移転したのが湯島聖堂の起こりです。松平定信による「寛政異学の禁」で、幕府が朱子学(儒学)を正学としたため、1797年に湯島聖堂は幕府官立の昌平坂学問所となりました。

旗本・御家人だけでなく藩士や浪人の入学も認められていたようで、長州藩の高杉晋作もここで学んでいます。

[最寄駅]

・JR中央線 御茶ノ水

・東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水

【戻る】

幕府の滅亡

西郷南洲・勝海舟会見の地

- 西郷南洲・勝海舟会見の地

[場所]第一田町ビル前(港区芝5-33-8)

1867年10月、15代将軍徳川慶喜は政権を朝廷に返上(大政奉還)、朝廷は12月に王政復古の大号令を出し、幕府を廃止し天皇中心の政治を行うことに決めました。

ところが新政府に反対する旧幕府軍の一部が1868年1月、京都で薩摩・長州藩と戦いを起こしてしまいます(戊辰戦争ー鳥羽伏見の戦い)。そのころ大坂城にいた徳川慶喜は戦いには参加せず江戸に戻り、上野寛永寺に謹慎しますが、新政府軍は慶喜追討令を出します。

1868年3月12日、江戸に入り江戸総攻撃の準備をしていた新政府軍の西郷隆盛に、幕府側の勝海舟が話し合いの申し入れを行い、翌13日、薩摩藩邸蔵屋敷で両者が会いました。薩摩藩の蔵屋敷があったのが現在のJR田町駅付近です。

イギリス公使のパークスの助言もあり、江戸総攻撃は中止。4月11日に江戸城は新政府軍に明け渡されました。

また、天璋院篤姫は薩摩藩に、静寛院宮(和宮)も朝廷に徳川家を残してもらうように、徳川慶喜の命を助けてくれるようお願いをしていました。

[最寄駅]

・JR田町(三田口(西口)

・都営浅草線・都営三田線 三田(出口A6)

【戻る】

上野戦争

- 彰義隊墓

[場所]上野公園(台東区上野公園)

上野寛永寺で謹慎する徳川慶喜を警護するため、旧幕臣たちが彰義隊をつくりました。が、江戸開城後に徳川慶喜が水戸へ下ったのちも、上野寛永寺あたりで立てこもります。1868年5月、政府軍が上野で彰義隊を攻め、彰義隊はその日のうちに降服しました。

新政府は賊軍(朝廷に逆らったもの)の遺体を葬ることを禁じたので、上野の山には彰義隊士の遺体がそのまま残されていました。見かねた円通寺住職が新政府に供養することを願い出たところ、許可されたため、現在の上野彰義隊墓がある場所に遺体を集め、火葬しました。遺骨は円通寺に葬られています。

[最寄駅]

・JR上野(不忍口)

・東京メトロ銀座線・日比谷線 上野(公園口)

【戻る】

- 戊辰戦争東軍慰霊碑

[場所]寛永寺(台東区上野桜木1-14-11)

上野寛永寺根本中堂

上野寛永寺根本中堂

寛永寺境内に「大正六年丁戊辰東軍受難者五十年忌修斎 於寛永寺薦冥福」という碑がありました。大正6年とあるので、1917年に50回忌の法要があったのかもしれません。

[最寄駅]

・JR上野(公園口)・鶯谷

・東京メトロ銀座線・日比谷線 上野

【戻る】

- 上野戦争の跡

戊辰戦争ー上野戦争では、寛永寺の建物の多くが焼けました。山門などは残されていますが、山門の扉や柱には弾痕が残っています。

- 寛永寺本坊表門:両大師(台東区上野公園14)

- 寛永寺黒門:円通寺(荒川区南千住1-59-11)

[最寄駅(両大師)]

・JR上野

・東京メトロ銀座線・日比谷線 上野

[最寄駅(円通寺)]

・JR常磐線 南千住

・東京メトロ日比谷線 南千住

【戻る】

徳川家菩提寺

- 芝 増上寺

[場所]港区芝公園4-7-35

増上寺三解脱門 増上寺安国殿

1393年、酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)上人が現在の千代田区平河町付近に開きました。徳川家康が1590年に江戸に入ると、増上寺の源誉存応(げんよぞんのう)上人と親しくなり、増上寺を徳川家の菩提寺とします。1598年、江戸城を広げることになり、芝に移りましたが、そののちも徳川家の菩提寺として栄えます。

浄土宗の寺で正式には三縁山広度院増上寺。

将軍15人のうち、秀忠、家宣、家継、家重、家慶、家茂が眠っています。和宮も皇族墓地ではなく和宮の願いでこちらに埋葬されました。家康の黒本尊がある安国殿には和宮の像が位牌の横にまつられています。

第7代徳川家継(有章院)霊廟二天門

第7代徳川家継(有章院)霊廟二天門

[最寄駅]

・都営三田線御成門駅(出口A1)

・都営浅草線・大江戸線大門駅

・JR浜松町

※増上寺大殿は現在工事中です。第7代徳川家継(有章院)霊廟二天門は増上寺の敷地外で、東京プリンスホテル入口近くで日比谷通りに面して建っています。

三解脱門横では「阿波丸」の慰霊碑を見つけました。太平洋戦争中にシンガポールから日本へと向かっていた貨客船阿波丸(日本郵船)が緑十字船として安導券を持っていたにも関わらず、アメリカの潜水艦に撃沈された事件。浅田次郎の「シエラザード」のモデルにもなっています。

三解脱門横では「阿波丸」の慰霊碑を見つけました。太平洋戦争中にシンガポールから日本へと向かっていた貨客船阿波丸(日本郵船)が緑十字船として安導券を持っていたにも関わらず、アメリカの潜水艦に撃沈された事件。浅田次郎の「シエラザード」のモデルにもなっています。

【戻る】

- 上野 寛永寺

[場所]台東区上野桜木1-14-11

1625年、徳川家光の時代に天海が建てたのが寛永寺です。天台宗の寺で山号は東叡山。寛永寺管主は皇族から迎えています。もともと徳川家の菩提寺は芝の増上寺でしたが、4代家綱、5代綱吉の霊廟は寛永寺につくられ、増上寺とともに菩提寺となっています。

将軍15人のうち、家綱、綱吉、吉宗、家治、家斉、家定がここに眠っています。天璋璋篤姫の墓もこちらにあります。

第4代徳川家綱(厳有院)霊廟勅額門

第4代徳川家綱(厳有院)霊廟勅額門

[最寄駅]

・JR上野(公園口)・鶯谷

・東京メトロ銀座線・日比谷線 上野(公園口)

※ 鶯谷から東京国立博物館裏と寛永寺墓所の間の道は人どおりもなくさみしい道(ただし厳有院霊廟勅額門はこの通りにある) 。少し遠いですが、上野駅から上野公園を横切って東京芸大横から向かったほうがいいかも。

【戻る】

幕末年表

1853年 ペリー来航

1854年 日米和親条約を結ぶ

1855年 安政の大地震

篤姫輿入れ

1856年 アメリカ総領事ハリスが下田に着く

1858年 日米修好通商条約を結ぶ

徳川家茂が第14第将軍になる

安政の大獄(~1859年)

コレラ大流行する

1859年 神奈川(横浜)、兵庫(神戸)、箱館で貿易が始まる

1860年 批准書交換のため使節をアメリカに送る

桜田門外の変で大老井伊直弼が暗殺される

1861年 ヒュースケン暗殺される

イギリス公使館襲撃される

1862年 坂下門外の変で老中安藤正信が襲われる

和宮輿入れ

生麦事件

イギリス公使館襲撃される

1863年 浪士組結成

京で新選組結成

徳川家茂が上洛する

下関事件(長州藩)

薩英戦争(薩摩藩)

1864年 禁門の変

第一次長州征伐が始まる

四国艦隊下関砲撃(長州藩)

1865年 第二次長州征伐が始まる

1866年 薩長同盟が結ばれる

徳川慶喜が第15代将軍になる

1867年 大政奉還が行われる

王政復古の大号令が出る

1868年 戊辰戦争(鳥羽伏見の戦い)

五箇条の御誓文

江戸城開城

戊辰戦争(上野戦争)

江戸を東京とあらためる

【戻る】