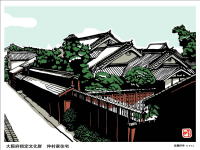

富田林寺内町の探訪

江戸時代の町並みが残る寺内町(じないまち)をご紹介します

大阪市内から近鉄電車で富田林駅まで30分。駅から徒歩10分。

ひっそりとした佇まいを残すお寺や町家を巡りながら、お手軽な歴史散歩に出かけてみませんか? 皆様のお越しをお待ちしています。

ギャラリー

勝間家住宅(続き1)

|

|

前栽と石灯篭 露地にはつくばい水琴窟も置かれています。 |

庭園と茶室 お茶会などで利用することもできます。 |

露地に田守家から移設された水車羽根蓋 |

水車羽根蓋は3基1組となっている。 |

|

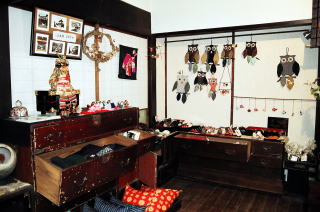

地元有志グループ「つゆの会」により、壁掛け飾り、物入れ、小物などの手作り工芸品、ビードロ(ポッペン)等地元ガラス細工、寺内町を描いた絵葉書などを展示、販売されています。今では利用されなくなった、昔ながらの「蚊帳」を素材にした手作り「暖簾(のれん)」も販売されています。 |

|

勝間家住宅(高台)から金剛葛城連山と眼下に石川の流れを望む (手前右手は土塁跡の竹林) |

|

石川河岸段丘の高台にある寺内町・勝間家住宅 |

| 勝間家住宅 勝間家住宅(続き2) |

|

Information

一般公開

(一般公開は2012年10月末で終了します。)

建築年代

江戸時代末期

所在地

富筋・西林町

歴史(由来)

勝間家住宅は、江戸時代末期に仲村家により建てられました。明治7年富田林町の杉山長一郎氏が買受け南杉山と呼ばれていました。古くから寺内町の南の守りとして、高野街道の主要位置にあり、眼下に石川と金剛山を見渡せる景勝地で城塞化されていたそうです。明治43年に勝間家が買い受け、現在に至っています。

本杉山家の後継者で歌人の石上露子(杉山タカ)はこの南杉山の敷地に建てた自身の山荘(恵日庵)で詩歌を楽しみ暮らしておりました。この恵日庵から続くつづら折りの小道を下った辺りには露子の芸術の舞台となった小川や水車がありました。水車の流れに架けた橋で夕暮れに恋人を待ち続ける心情を詠んだ「小板橋」は「明星」等で発表されその高い芸術性において賞賛されました。(勝間家住宅保存委員会)

~本欄の説明は、勝間家入館券の裏面解説より抜粋させて頂きました。~

建物の特徴

庭からは金剛・葛城連山と石川の流れを見渡せる。室内に配置された調度品や建具の多くは、明治から昭和初期のもので、それぞれの時代に実際に使用されていたもの。当時の生活の様子を垣間見ることができる。

| 寺内町の建築様式 |

| 屋根・屋根瓦 |

| 虫籠窓 |

| 格子窓 |

| 土蔵 |

| 煙だしの越屋根 |

| 鐘馗さん(魔除けの瓦人形) |

| 袖うだつ |

ボランティア・ガイド

団体でお越しの場合には、地元のボランティア・ガイドによるご案内も可能です。(事前のお申込みが必要)

ガイドのお問い合わせや事前のお申込みは下記のじないまち交流館までお電話ください。

じないまち交流館

〒584-0033

大阪市富田林市富田林町9-29

TEL.0721-26-0110

FAX.0721-26-0110

(午前10時~午後5時、月曜休館)